“震災から10年” 「東日本大震災」関連倒産状況(2月28日現在)

2011年3月11日14時46分。揺れと津波被害で岩手、宮城、福島3県を中心に、被害者は死者1万5,889人、行方不明者2,529人(警察庁まとめ)にのぼり、東京電力福島第一原発事故を招いた「東日本大震災」から10年を迎える。傷は10年経っても癒えず、「東日本大震災」の関連倒産は、2011年3月から2021年2月まで120カ月のうち、2020年5月を除く119カ月で発生している。

「震災」関連倒産は、累計1,979件(2月28日現在)に達し、島根県を除く全国46都道府県で発生するなど、直接・間接の影響は広範囲に及ぶ。

関連倒産、10年間で16分の1に減少

「東日本大震災」関連倒産(以下、「震災」関連倒産)の年別推移は、震災の起きた2011年が544件と最も多い。その後は、12年490件(前年比9.9%減)、13年333件(同32.0%減)、14年175件(同47.4%減)、15年141件(同19.4%減)、16年98件(同30.4%減)、17年71件(同27.5%減)、18年45件(同36.6%減)、19年44件(同2.2%減)、20年34件(同22.7%減)と、年数を経るごとに収束をみせ、2020年は2011年の16分の1に減少した

「間接被害型」が減少推移をたどる一方、「直接型」は下げ止まる

被害パターン別は、取引先や仕入先の被災や全国的な自粛などが影響した「間接型」が1,739件(構成比87.8%)に対し、社屋・工場などの自社設備、社員が直接被災した「直接型」は240件(同12.1%)だった。「間接型」が「直接型」の7.2倍に上るのが特徴で、支援策が奏功した一方で、サプライチェーン寸断、消費者の自粛など、これまで想定されない影響も甚大だった。

「間接型」は経年とともに減少をたどるが、「直接型」は2017年に13件まで減少したが、再び20件台に増加した(2018年25件→2019年22件→2020年20件)。2018年に「直接型」が「間接型」を初めて上回り、2019年も同数。2020年は2年ぶりに上回り、「直接型」の構成比(58.8%)は過去最大となった。

倒産企業の従業員被害者数は3万人に迫る

「震災」関連倒産の従業員被害者数は、2021年2月28日現在で2万9,959人に達した。 1995年の「阪神・淡路大震災」は4,403人(3年間で集計終了)で、3年間の比較で5.3倍、現時点では6.8倍に拡大する。都道府県別では、東京が9,400人(構成比31.3%)で全体の約3分の1を占めた。次いで、宮城2,788人(同9.3%)、北海道1,426人(同4.7%)、大阪1,271人、栃木1,219人、岩手1,133人、神奈川1,083人、福岡1,028人の順で、8都道府県が1,000人超。

また、震災で甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の被災3県は合計4,908人(同16.3%)に達する。この従業員被害者数は正社員のみで集計しており、パートやアルバイトなど非正規社員まで広げると倒産企業の実際の従業員数はさらに膨らむ。

都道府県別の倒産発生率、宮城県が最高の21.1%

都道府県別では、島根県を除く46都道府県で関連倒産が発生した。1995年の「阪神・淡路大震災」は23都府県で、2倍の差が開いた。津波の被害が東北沿岸部から太平洋側の関東まで広範囲に及び、さらに東電福島第一原発事故の影響も重なり全国に拡大した。

都道府県別の倒産のうち、「震災」関連倒産の占める構成比(2020年12月までの累計)では、宮城県が21.1%で最も高かった。次いで、岩手県20.0%、福島県15.4%、山形県9.0%、青森県6.9%と、直接被災した東北が上位を占めた。

全国倒産の年別構成比は、2011年が5.0%、12年4.0%、13年3.0%、14年1.8%、15年1.6%、16年1.1%、17年0.8%、18年0.53%、19年0.52%、20年0.4%と収束傾向がみられる。

地区別では、東北は2011年に23.5%と約4社に1社を占めた。その後、12年21.5%、13年21.5%、14年14.1%、15年12.8%、16年9.7%、17年9.2%、18年7.2%と落ち着きをみせたが、2019年は7.6%と0.4ポイント上昇した。2020年は6.4%と再び下落したが、全国(0.4%)を大きく上回り、震災の影響が東北の企業にいかに深刻だったかを示している。

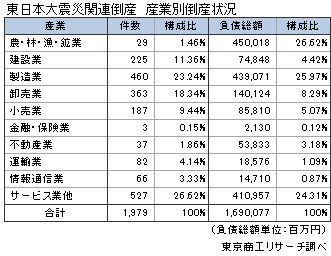

産業別件数、最多がサービス業他で全体の4分の1を占める

産業別では、宿泊業、飲食店などを含むサービス業他が527件(構成比26.6%)で最多。次いで、製造業が460件(同23.2%)、卸売業363件(同18.3%)、建設業225件(同11.3%)、小売業187件(同9.4%)と続く。サービス業他は、幅広い業種に影響が及んだことに加え、震災時の消費手控えの影響も大きかったとみられる。

年別では、震災直後の2011年と2012年は、サプライチェーンの寸断、工場の被災などを背景に製造業が最も多かったが、2013年以降は飲食業や宿泊業などを含むサービス業他の割合が高くなった。また、従来の顧客先の喪失や縮小を強いられた卸売業も構成比を広げた。

2020年はサービス業他が3割(同32.3%)を占め、2年ぶりに最多となった。

業種別最多は、「食料品製造業」

より細分化した業種別では、「食料品製造業」が131件で最多を占めた。次いで、ホテル・旅館などの「宿泊業」123件、「飲食料品卸売業」116件、「飲食店」95件、「総合工事業」94件と続く。

「食料品製造業」では、沿岸部に近い水産工場が津波により全壊し、補助金の活用で再建したものの、業績回復が計画通りにいかず破綻したケース、「飲食料品卸売業」では従来の販路を失い業績不振から抜け出せなかったケース、原発事故の「風評」被害で大幅な事業規模の縮小に追い込まれたケースなどがあった。

「宿泊業」や「飲食店」は、震災直後の「自粛」ムードが影響し、客足の急減から資金繰りに支障を来したケースが頻発した。旅行や行楽の自粛は被災地の東北だけでなく、全国に広がったため、全国各地で影響がみられた。被災地では、施設が被災したことをきっかけにして、事業継続を断念するケースもみられた。また、2020年はコロナ禍で国内外からの旅行需要が大幅に減少、震災のダメージを引きずる企業に追い打ちをかけた。

「総合工事業」は建築資材の不足や人手不足による工事遅延、中止に経営体力を削られた企業が多かった。

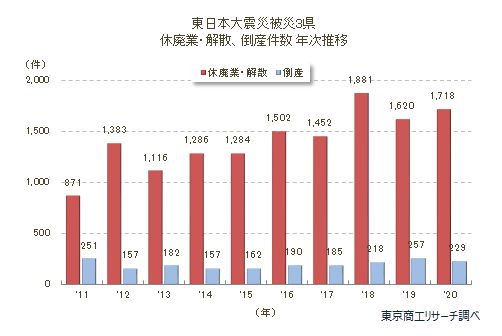

被災3県の休廃業・解散企業数は倒産件数の7倍

東北6県のうち、被害の大きかった3県(岩手、宮城、福島、以下被災3県)で、震災が発生した2011年から2020年までに休廃業・解散した企業は14,113件だった。全国では倒産95,498件に対して、休廃業・解散企業は4倍にあたる383,759件が発生しているが、被災3県では同期間の倒産1,988件の7倍に上り、全国に比べて倒産企業に対する休廃業・解散企業数の割合が高い。

年次別では、震災が発生した2011年は871件だったが、12年は1,383件(前年比58.7%増)と1.5倍増している。震災翌年に事業継続を断念した企業が急増したようだ。以降、13年1,116件、14年1,286件、15年1,284件、16年1,502件、17年1,452件と続き、18年は過去最多の1,881件に上った。19年は1,620件(同13.8%減)に減少したが、コロナ禍に見舞われた20年は1,718件(同6.0%増)で、再び増加に転じている。

- ※東京商工リサーチが保有する企業データベースから、「休廃業・解散」が判明した企業を抽出した。休廃業・解散」は、倒産(法的整理、私的整理)以外で事業活動を停止した企業と定義した。

震災翌年には業歴10年未満の休廃業・解散が急増

被災3県で2011年から2020年に発生した休廃業・解散企業のうち、業歴が判明した企業の内訳では、業歴20年以上30年未満が構成比21.8%で最多を占めた。次いで、10年以上20年未満が19.7%、30年以上40年未満が14.9%で続く。

年次別推移をみると、震災発生から1年を経過した2012年は、5年以上10年未満の構成比が前年(8.3%)から倍以上の17.1%に急上昇している。業歴の浅い企業は、営業基盤が整っていないことが多く、震災による経営への打撃を吸収しきれなかったものとみられる。

一方で、2019年には業歴5年未満の構成比が前年(15.4%)から6.0ポイント低下し、9.3%と10%を割り込んだ。2020年も8.1%と引き続き低下している。全国の休廃業・解散企業では業歴5年未満の構成比が2019年15.5%、2020年14.5%を占めるのに対し、好対照だ。震災後に起業したためダメージを受けておらず、復興が進む被災3県で経営をうまく軌道に乗せられているのかもしれない。

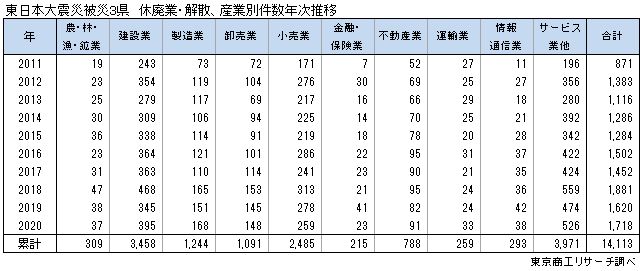

被災3県の休廃業・解散企業はサービス業他が約3割

産業別では、サービス業他が3,971件(構成比28.1%)で最多を占めた。次いで、建設業3,458件(同24.5%)、小売業2,485件(同17.6%)、製造業1,244件(同8.8%)、卸売業1,091件が続き、10産業のうち5産業で1,000件を超えた。

年次別では、震災発生から1年を経過した2012年は、サービス業他356件が建設業354件を僅かに上回り、最多だった。以降、震災発生から年を経るごとにサービス業他は増加推移を辿り、2020年の休廃業・解散件数は2011年比168.3%増(196→526件)で、件数上位5産業の中では、最も増加率が高い。

「東日本大震災」から10年。政府は復興期間を10年間と定め、後期5カ年にあたる2016年度から2020年度までの5年間を『復興・創生期間』と位置づけ、復興に取り組んできた。

一方、全国の避難者数は未だに約4万1,000人(復興庁発表、2021年2月26日現在)を数え、震災から10年を経過してもなお深い傷痕を残したままだ。

「震災」関連倒産は収束に向かっているが、震災からの120カ月間のうち、1カ月を除いて関連倒産が毎月発生している。まだ震災の影響を引きずる企業が少なくない実態を映している。

政府は2020年6月、復興庁の設置期限を2020年度から30年度まで10年間延長する法改正を実施した。2021年度から25年度までの5年間を『第2期復興・創生期間』と位置づけ、主に原発事故への対応が長引く福島県の支援継続を目的としている。事業規模は1.6兆円を見込み、震災発生後10年間での31.3兆円からは縮小する見通しだ。

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で、東北の被災地は震災復興への道半ばでコロナ禍に見舞われ二重の重しを背負う。完全な復興を手にするまで、被災地の住人、地域、そして企業に寄り添った支援が求められる。