「電力小売の自由化」アンケート調査

2016年4月1日、電力小売の全面自由化がスタートした。電力の販売が可能な登録小売電気事業者(以下、電力小売業者)はエネルギー関連や商社、リース会社など、318社(資源エネルギー庁資料、7月14日現在)にのぼる。従来の10電力会社の築いた一般家庭や中小企業などの小規模需要家の市場に積極的な営業を展開している。

東京商工リサーチでは、電力需要の増える夏本番を前に全国の中小企業を対象に「電力小売自由化」に関するアンケート調査を実施し、動向と課題をまとめた。全面自由化がスタートしてから7月8日までの3カ月間で、電力の購入先変更に踏み切ったのは全体の1割にとどまった。また、複雑で分かりにくい料金体系、将来の安定供給への不安などから約6割の企業が電力小売業者の切り替えを検討していなかったこともわかった。

新規参入組への漠然とした不安が先行しているが、その分、市場開拓はまだ十分な余地を残しているともいえる。ただ、従来の電力会社にも顧客をつなぎ留める材料が多いだけに、しばらくは市場獲得をめぐる綱引きが続きそうだ。

- ※本調査は2016年6月24日~7月8日の期間に全国の企業9万4,963社を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答を得た5,981社の回答を集計・分析した。なお、資本金1億円以上を大企業、同1億円未満(個人企業、各種団体を含む)を中小企業等と分類した。

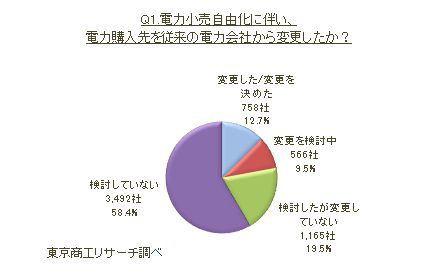

Q1. 2016年4月の電力小売の自由化に伴い、電力の購入を従来の電力会社から変更しましたか?

~「検討をしていない」が6割~

電力購入先の変更について、「検討していない」が3,492社(構成比58.4%)で最も多かった。4月1日に電力小売の自由化がスタートしたが、まだ6割の企業は購入先の変更を検討すらしていない。次いで、「検討したが変更していない」が1,165社(同19.5%)と続き、「変更した/変更を決めた」は758社(同12.7%)と1割にとどまった。「変更を検討中」は566社(同9.5%)だった。

アンケートでは、6割の企業は変更の検討すらしていなかった。一方で検討して(検討中を含む)実際に「変更した/変更を決めた」のは1割、「変更しなかった」は2割、「検討中」は1割と、電力購入先の変更には腰が重いようだ。

企業規模で、大企業と中小企業等に分けると、「検討していない」は大企業(構成比56.0%)、中小企業等(同59.1%)ともに約6割を占め、最多だった。企業規模に関係なく6割近い企業が電力の購入先の変更には消極的な姿勢が目立った。

Q2. Q1で「変更した/変更を決めた」または「変更を検討中」と回答した理由は何ですか?(複数回答)

~変更理由は「安い電力料金」が6割~

変更を検討した理由は、「安価な電気料金や自社に適した料金体系がある」が1,096回答(構成比57.5%)と6割を占めた。次いで、「問題なく電気の安定供給ができる」が417回答(同21.9%)、「(省エネなど)地球環境に貢献できる」が156回答(同8.2%)、「他のサービス(セット契約など)の料金が安くなる」が110回答(同5.8%)と上位を占めた。

また、「その他」(104回答)のうち、「取引上の関係」が40回答(同38.5%)、「自社でも電力小売や新電力事業に参入」15回答(同14.4%)、「原発による電力を使いたくない」も5回答(同4.8%)あった。

料金を重視する回答が6割を占めたほか、電力の安定供給についての懸念も2割を占めており、電力購入については料金だけでない顧客側の漠然とした不安もうかがえる。

Q3. Q1で「変更した/変更を決めた」または「変更を検討中」は電力のみですか、電力以外の商品とのセットですか?

~「電力のみ」が8割 企業はセットサービスにはメリット感じず~

変更した企業のうち、「電力のみ」が1,065社(構成比82.4%)で8割を占めた。一方、「電力以外の商品とのセット」は151社(同11.7%)と1割にとどまった。一般家庭向けに推進している他商品とのセット割引や特典について、企業は電力料金への関心が強く、ほとんど関心を示していないことがうかがえる。

規模別でも、「電力のみ」は大企業が277社(同80.5%)、中小企業等が788社(同82.9%)と8割を超え、そのほかの各項目でも同程度の構成比を占めた。

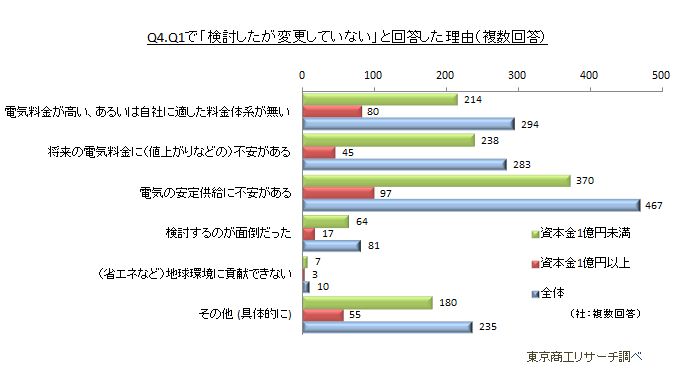

Q4. Q1で「検討したが変更していない」と回答した理由は何ですか?(複数回答)

~3割が「電気の安定供給」に不安~

最多は「電気の安定供給に不安がある」で467回答(構成比34.1%)あった。全体の3割の企業が電力の安定供給に不安を抱えている。次いで、「電気料金が高い、あるいは自社に適した料金体系がない」が294回答(同21.5%)、「将来の電気料金に(値上がりなどの)不安がある」が283回答(同20.7%)と続く。

「その他」(235回答、構成比17.2%)のうち、最多は「(料金やサービスの)メリットが少ない、少なそう」で69回答(同29.4%)だった。次いで、「現行電力会社と交渉で値下げを実現した」が40回答(同17.0%)、「しばらく様子をみる」が24回答(同10.2%)、「自社の取引先」が21回答(同8.9%)、「(ビルやテナントのため)自社で決められない」が10回答(同4.3%)と続く。

新規参入した電力小売業者には、供給体制に対する顧客の不安解消が早急な課題になっているようだ。

規模別では、大企業は「電気料金が高い、あるいは自社に適した料金体系がない」が80回答(構成比26.9%)に対し、中小企業は214回答(同19.9%)で大企業より7ポイント低かった。

一方、将来の電気料金に「(値上がりなどの)不安がある」は大企業が45回答(同15.2%)に対し、中小企業は238回答(同22.2%)と高く、中小企業ほど将来の料金値上げを懸念している。

Q5. Q1で「検討していない」以外を選んだ企業は、電力小売業者は何社を比較検討しましたか?

~6割が「2~3社」を比較~

電力小売業者を比較検討する際、最も多かったのは「2~3社」で1,480社(構成比63.5%)と6割を占めた。次いで、「1社のみ」が633社(同27.2%)、「4~5社」が180社(同7.7%)、「6~10社」が30社(同1.3%)と続く。大企業で2社以上を比較したのは441社(同78.0%)だったのに対し、中小企業等は1,257社(同71.1%)にとどまり、大企業の方が幅広く検討していたことがわかった。

Q6. Q1で「変更した/変更を決めた」を選んだ企業が、電力小売業者を利用することになったきっかけは何ですか?(複数回答)

~約半数が「営業活動」を重視~

最多は、「自主的に行った」828回答(構成比28.8%)で約3割を占めた。次いで、「訪問営業を受けた」が761回答(同26.4%)、「知人から紹介された」が328回答(同11.4%)、「その他」が310回答(同10.8%)、「DM案内があった」が279回答(同9.7%)、「電話勧誘を受けた」が同275回答(同9.5%)と続く。

「その他」の回答の中では、取引上の関係や紹介などとするものが143回答(同46.1%)と約半数を占め、商取引上の繋がりが目立った。

「自主的に行った」が約3割で最多だったが、「訪問営業」など業者側からの何らかの営業によるものが1,414回答(同49.1%)あり、ほぼ半数が営業活動をもとに変更している。

規模別では、「自主的に行った」の構成比は大企業が36.2%に対し、中小企業等は26.5%にとどまり、大企業の積極的な姿勢が目立った。

Q7. Q1で「検討していない」と回答した理由は何ですか?(複数回答)

~3割が「オフィステナントなので自社では決められない」~

最多が「オフィスのテナントなので自社では決められない」で963回答(構成比27.5%)だった。次いで、「関心がない」が808回答(同23.1%)、「面倒、検討する時間がない」が807回答(同23.0%)、「その他」が738回答(同21.1%)、「従来の電力会社からの引き留め」が186回答(同5.3%)と続く。

規模別では、大企業ではトップが「オフィステナントなので自社では決められない」で325回答(同42.5%)、次いで「その他」が148回答(同19.3%)、「関心がない」が125回答(同16.3%)、「面倒、検討する時間がない」が117回答(同15.3%)の順。

中小企業等は、「面倒、検討する時間がない」が690回答(同25.2%)、「関心がない」が683回答(同25.0%)、「オフィステナントなので自社では決められない」が638回答(同23.3%)で上位3回答が拮抗し、規模別で回答の差が出た。中小企業等では、無関心に起因する理由が高く検討に費やす時間も不足しているようだ。

Q8. 今後の電力自由化に期待することは何ですか?(複数回答)

~「分かりやすい料金プラン」を3割が求める~

トップは、「分かりやすい料金プラン」で2,554回答(構成比33.2%)だった。次いで、「よりよい料金体系の業者の出現」が2,230回答(同29.0%)、「将来の料金・供給への不安解消」が2,149回答(同28.0%)で、料金に関する回答が全体の9割(同90.2%)を占めた。

大企業、中小企業等ともに、「現在の料金体系が複雑で分かりにくい」と考え、「今後の安心できる料金体系や供給面への期待」も込められた結果となった。

段階的に進められてきた電力小売の自由化は、2016年4月から完全実施された。多くの電力小売業者の顧客獲得競争が激化し大きな話題を集めたが、電力の購入先を変更した(変更を決めた)企業はわずか1割にとどまった。

アンケートの自由回答で、「市場に競争原理が働くのは歓迎」としながらも、複雑で分かりにくい料金体系や説明不足、それを解決するための資料やデータ開示に不満の声があがっている。また、市場の新規開拓には電力の安定供給、不測時の安全性への不安など、根強い不安の解消も課題に浮上している。

こうした不安への説明不足に対してデータ開示などで顧客の認識不足を解消できると、電力小売業者には大きな市場が控えることになるだろう。一方、従来の大手電力会社にも地域にとらわれない全国的な営業展開が期待できることから、新規開拓の余地は大手、新規参入いずれにも残されているといえる。

電力小売の全面自由化で健全な競争や市場の活性化を進めるには、積極的な営業活動だけでなく、顧客スタンスに立った安全性や料金体系の透明性など細やかな企業努力が求められている。