“申年”生まれ法人 全国に15万5,705社

2016年の干支は申(さる)。申年に設立された法人は全国で15万5,705社だった。これは全国249万400社の6.2%で、十二支では最も少なかった。第二次石油ショックの1980年、バブル崩壊の1992年など、申年は大きな景気の転換局面に立ち会っており、これが影響したとみられる。

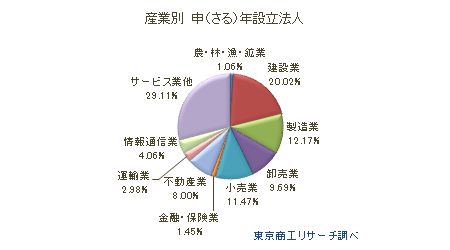

設立年別では2004年が6万9,619社(構成比44.7%)、月別では年度始めの4月が1万8,641社(同11.9%)、産業別ではサービス業他の4万5,333社(同29.1%)が最も多かった。

主な“申年”生まれ法人は、古河電気工業、日本車輌製造、川崎重工業、日立製作所、スズキ、ANAホールディングス、荏原製作所、レンゴー、コクヨなど、各分野で中核の法人が多い。

申年は、石油の消費、酒造、ビール等に関する増税法公布制定(1908年)、国際通貨基金・世界銀行の設立(1944年)、国際連合加盟、経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言(1956年)、暴力団対策法、育児休業法施行(1992年)など、政治経済的に大きな転換に居合わせている。

2015年は円安を背景に引き続き大手企業を中心に好業績が持続。2016年は申年企業がけん引役となり、中小企業まで景気好転が浸透することが期待される。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース249万400社(2015年10月23日時点)から申年に設立された法人を対象に抽出した。

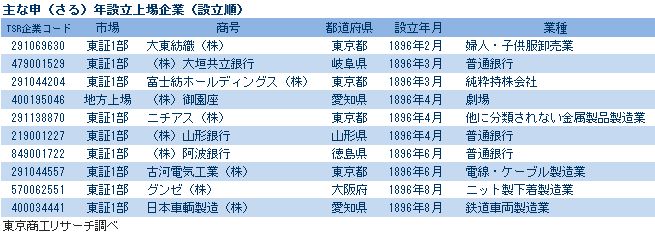

主な申年法人

申年設立の法人のうち、最も設立が古いのは1884年12月設立の宇和島運輸(愛媛県、沿海貨物海運業)。上場企業は、グンゼ(設立1896年)、凸版印刷、スズキ、荏原製作所、日立製作所、松竹(同1920年)、東宝(同1932年)、ステラケミファ、HOYA(同1944年)、ビックカメラ、ラウンドワン、エイチ・アイ・エス(同1980年)、タカタ、セガサミーホールディングス、グリー(2004年)など、278社ある。

売上高トップ マツダ

売上高別(判明分)では、1億円以上5億円未満が3万3,415社(構成比21.4%)と最多。次いで、1千万円以上5千万円未満が2万5,071社(同16.1%)、5千万円以上1億円未満が1万9,166社(同12.3%)と続く。1億円未満は5万2,030社(同33.4%、不明を除く)で、小・零細規模が主体になっている。売上高は自動車メーカーのマツダが2兆3,344億円で最高。次いで、日本最初の保険会社の東京海上日動火災保険が2兆367億円、医療用医薬品や医療機器などの卸売では業界最大手のメディセオが1兆9,387億円、損害保険会社の損害保険ジャパン日本興亜が1兆8,916億円、日本最大の電機メーカーの日立製作所が1兆8,421億円の順。売上高1兆円以上は10社だった。

設立年別 最も古い法人は1884年設立

設立年別では、2004年が6万9,619社(構成比44.7%)で最も多かった。2003年後半から2004年前半は海外経済が急速に回復し、多くの企業が設立された。次いで、1992年の3万4,676社(同22.2%)、1980年の2万5,641社(同16.4%)と続く。

最も古い申年設立法人は1884年12月設立の宇和島運輸(愛媛県)だった。

産業別 サービス業他が最多

産業別では、サービス業他が4万5,333社(構成比29.1%)と最多。以下、建設業3万1,166社(同20.0%)、製造業1万8,947社(同12.1%)、小売業1万7,855社(同11.4%)、卸売業1万5,084社(同9.6%)、不動産業1万2,461社(同8.0%)が1万社以上だった。

業種別では、医療,福祉事業が8,215社で6番目だが、2004年設立が4,633社(同56.3%)、1992年設立が2,148社(同26.1%)と、平成に入ってから設立された法人が8割(同82.5%)を占め、高齢化社会の到来を見据えて多くの法人が設立された。また、2003年10月に国立大学法人法関係6法が施行され、2004年に86の国立大学法人が設立された。

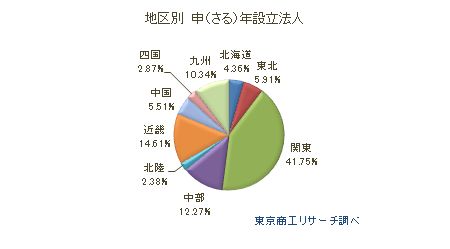

地区別 関東が最多、最少は北陸

地区別では、関東が6万5,010社(構成比41.7%)と最多。次いで、近畿が2万2,744社(同14.6%)、中部が1万9,100社(同12.2%)、九州が1万6,097社(同10.3%)と続き、9地区のうち4地区で申年設立法人が1万社以上だった。最少は北陸の3,704社(同2.3%)だった。

都道府県別 東京都が最多

都道府県別では、最多が東京都の3万4,171社(構成比21.9%)で、近畿(2府4県)の合計の約1.5倍だった。次いで、大阪府1万2,294社(同7.9%)、愛知県9,157社(同5.8%)、神奈川県8,774社(同5.6%)、北海道6,791社(同4.3%)と続く。

一方、最少は鳥取県の628社(同0.40%)。以下、高知県742社(同0.48%)、島根県849社(同0.5%)の順。

まとめ

株式相場では、申年は「申酉騒ぐ」との格言がある。1956年は『神武景気』が2年目、1968年は『いざなぎ景気』半ば、1980年は第二次石油危機による不況だったが、日本経済の高い成長率と日本企業の実力が評価され株価が上昇した。

2016年は“丙申(ひのえさる)”。「丙」は事業が積極的に進展する年とも言われ、景気が回復し希望が持てる年とされる。

現在、為替相場は円安基調で推移し、大手の輸出企業を中心に好業績が維持されている。しかし、円安によるコスト上昇、人材不足、人件費上昇など、中小企業を取り巻いている様々なリスクは解消できていない。政策支援で企業倒産は抑制されているが、企業規模による業績の二極化が進み中小企業は大手のレベルで景気回復を実感できていないのが実情だ。2020年の東京五輪など将来には明るい材料も多く控えている。それだけに丙申の2016年は、大手だけでなく中小企業、地方、国民すべてが明るい一年を迎えられる年になることが期待される。