「電子交換所」の運用開始と企業決済「全面電子化」への道筋

2022年11月4日に運用が始まった電子交換所。全国179カ所の手形交換所を廃止し、一つにまとめる大掛かりな移行作業だったが、大きなトラブルもなく安定した稼動が続く。

電子交換所の現状と、今後の全面電子化について、全国銀行協会の担当者に話を聞いた。

11月2日まで、手形交換業務は全国179カ所の手形交換所が中心だった。支払人が手形や小切手を振出し、受取人は金融機関に取立を依頼する。金融機関は手形などの現物を手形交換所に搬送し、手形交換所で支払人の取引金融機関に回され、引き落とされる。これまでの手形交換所を介した交換業務・決済の流れだ。

11月4日の移行後も、支払人や受取人の手続き方法に変更はない。ただ、金融機関は手形などの現物を搬送するのではなく、イメージデータとして送受信する。時間短縮や保管コストの削減、災害時でも安定した交換業務が可能となった。電子交換所の稼動は、金融機関の事務効率にも繋がる。

ただ、電子交換所は、政府や銀行界などが目指す「2026年度末までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化」への過渡的な対応だ。今後は、企業側の対応を含め、決済の電子化への歩みが本格化される。

電子交換所設立の経緯

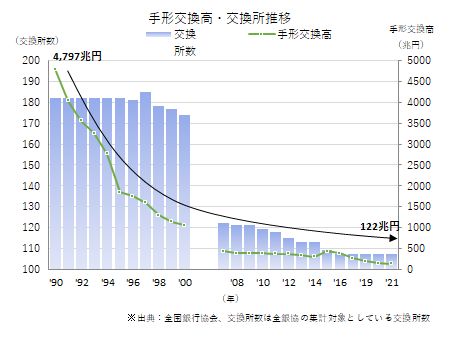

電子交換所の設立が決まったのは、2019年6月。手形や小切手の交換が年々減少するなか、金融機関は事務作業の効率化を迫られていた。約束手形の交換高は1990年の4,797兆円をピークに減少をたどり、2021年は97.4%減の122兆円まで減少した。こうした事情を背景に、全国179カ所に点在する手形交換所の効率化が課題になっていた。

それでも電子交換所の設立が決定するまでには、紆余曲折があった。電子交換所の担当者は、「全国各地の手形交換所や金融機関をはじめとする関係業界、監督当局など利害関係者が多岐にわたった。一つひとつ丁寧に説明し、意見交換や納得いただきながら検討を進めた」と苦労を語る。特に、最前線で手形交換にあたっている金融機関には仕組みの理解に時間を要した。

電子交換所の開始までの道のり

移行にあたっては「これだけ大きな移行なので2ステップを設けた」(電子交換所の担当者)という。まず、2022年4-6月に金融機関と総合運転試験を開始した。実際に運用しながら課題を洗い出し、解決していった。

その後、7月19日に電子交換所システムを稼動させ、交換決済開始までを「事前持出持帰期間」として、事務習熟を促した。この間、説明会やQ&A票などで質疑応答を繰り返し、金融機関の本部担当者が営業店に情報展開できるよう周知や取り組み支援を強化した。

大量の手形や小切手のイメージデータを送受信するシステムのセキュリティは、「多層防御」にしているという。万が一、メインシステムに障害が発生した場合には、バックアップセンターに切り換わる仕組みも導入した。さらに、バックアップセンターへの切り換え試験、サーバー攻撃を想定した訓練、業務継続に関するルール整備などを行い、交換決済開始に向けて万全を期したという。

運命の運用開始

電子交換所では、原則として交換日の前営業日までにイメージデータをアップロードする運用となっている。交換決済開始日(11月4日)の前営業日(3日)は祝日のため、2日が期限となる。これまでの準備が奏功し、2日にアップロードできないといった事態は発生せず、開始当日も予定された処理は想定時刻までに問題なく実施された。

一方、開始以降も電子交換所には、金融機関から様々な要望が寄せられており、これらを踏まえ、工夫や改善に取り組んでいる。

電子交換所への移行では、不渡情報の取り扱いも一部で注目が集まっていた。11月2日までの紙の手形交換では、不渡情報は各地の手形交換所に参加する金融機関に通知され、与信情報として管理していた。だが、電子交換所に移行後は、これまでの手形交換所の不渡情報は引き継がれず、そこに不透明な手形決済が発生するのではないかとの懸念が産業界にはあったためだ。

電子交換所の担当者によると、「(紙の手形交換所時代に)不渡を起こしたという事実が消えるわけではない。当座勘定取引は各金融機関の与信行為であり、各金融機関において適切な与信管理、対応が取られている」とした上で、「実際に、電子交換所への移行による影響はなかった」との認識を示した。

手形交換所と電子交換所の違い

電子交換所への移行後も、企業側は手形の振出しや、受取りの取り扱いに大きな影響はない。引き続き、紙の手形や小切手の利用は可能だ。細かな点でいえば、手形をOCR(光学文字認識)で正確に読み込めるようにメモ書きや金額欄への捺印をやめて、楷書で記入してもらうことなどは必要だ。

一方、金融機関における業務・処理は大きく変化した。これまではMICR(磁気インク文字認識)で処理し、当該データを作成するため金額などの手入力も一部必要だった。電子交換所では、手形の読み取りはAIを活用したOCRで高精度に画像処理され、自動的に分類集計などをできるようになった。

また、手形交換所への搬送も必要がなく、基本的には読み取ったイメージデータの送受信だけで交換業務が完結する。業務の効率化は大きく進んだ。

「でんさい」への移行

2026年度末までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化についてはどうか。

全面電子化の担当者は、「慣れ親しんだ紙の手形や小切手の利用を続けている企業があることも理解している」と語る。そのうえで、「働き手の不足や働き方改革も求められている。紙による決済業務を電子化することでコスト削減や効率化が進む」と、でんさい(全銀協が取り組む電子記録債権)など電子的決済サービスへの移行の必要性を訴える。

でんさいは、2022年末で47万8,051社が利用登録している。

全面電子化の担当者は、「例えば、紙の手形ではできない100万円の手形を、50万円だけ割引くことや必要な金額だけ譲渡(紙の手形の裏書譲渡)することも可能で、資金繰りの選択肢が広がる」と期待を寄せる。また、でんさいなどの電子記録債権は印紙が不要で、企業にとってコストメリットもある。

2026年度末までの全面電子化に向け、過渡期的な対応の電子交換所は、円滑にスタートした。

BtoBの企業間決済の電子化は、時代の流れでもある。電子交換所への移行は、金融機関の事務作業の効率化を促し、メリットも大きいことがわかった。だが、ピークから大幅に減少しているとはいえ、2021年の手形交換高は122兆円に達する。これは2023年度政府予算案(一般会計)の114兆3,812億円に匹敵する。

中小・零細企業を中心に、今なお手形・小切手の利用者も多く、電子化への移行には前広な準備が不可欠だ。また、「でんさい」は2021年の発生記録請求金額は27兆円にとどまり、手形交換高に遠く及ばない。利用促進には課題が大きいのも事実だ。

コロナ禍で、BtoCで電子決済が急速に普及した。産業界でも各業界団体が約束手形の利用廃止に向けた自主行動計画を策定しており、企業間でも電子決済への移行の機運は高まりつつある。全面的な電子化実現には、金融機関などの支援とともに、企業の意識改革も必要だ。