53社66ブランドで値上げ・価格改定 「原材料高」の影響が8割 大手外食チェーン値上げ・価格改定調査

食材や資源価格の高騰、物流、人件費等のコストの上昇で、大手外食各社の値上げが相次いでいる。昨秋以降の原油価格上昇や円安、ウクライナ情勢などで、海外からの輸入食材を中心に仕入コストの負担が急騰し、価格転嫁が表面化している。

東京商工リサーチ(TSR)は、国内の大手外食業者120社を対象に2022年1月以降で値上げ、または値上げを伴う価格改定を調査した。

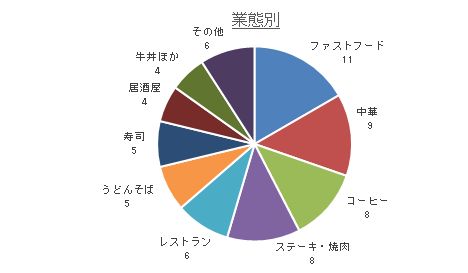

大手外食業者120社のうち、メニューの値上げは53社(構成比44.1%)が公表したことがわかった。53社が展開する66ブランドでは、ファストフードが最多の11ブランド、次いで、中華(ラーメン店を含む)9ブランド、コーヒー店とステーキ・焼肉チェーンが各8ブランドなど、輸入食材に依存する業態が目立った。

値上げ幅は、「5%以上10%未満」が21ブランドで最多だった。単価の安いファストフード系のメニューの中には、従来の販売価格から20%以上の値上げ商品もみられる。原材料価格の高騰や世界的なサプライチェーンの混乱が商品コストを急激に押し上げ、外食産業は大手と言えども販売価格への転嫁が避けられない状況に直面している。大手外食業者では2年連続の値上げや、1年間に2回以上の値上げも現実味を帯びている。

- ※本調査は、国内の主な外食大手120社を対象に、2022年1月1日以降に値上げを実施、または実施予定を文書またはウェブ、開示資料で公表した企業を集計した。

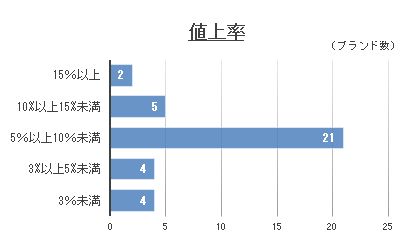

【値上率】「5%以上10%未満」が最多

各社の値上対象のメニューから代表的な商品を抽出し、その値上げ率を算出した。

値上げ率が判明した36ブランドのうち、最多層は「5%以上10%未満」21ブランド(構成比58.3%)だった。

10%以上の値上げは7ブランド(同19.4%)あり、ファストフードや、コーヒー店、回転寿司など1品当たりの単価が安い業態のブランドが目立った。安価で提供しているメニューほど、1度の値上幅が大きく、値上率を押し上げた。

【業態別】ファストフードやコーヒーチェーンなど商品単価の安い業態に集中

業態別では、ファストフードが11ブランドで最多だった。今春までに、日本マクドナルドやロッテリア、サブウェイなどが相次いで値上げを公表。その後、6月にケンタッキー・フライド・チキン、7月にモスバーガーが値上げを行うなど、国内大手業者の価格改定の表明が相次いだ。

2番目に多いのは、ラーメン店チェーンを含む中華で9ブランド。次いで、コーヒーとステーキ・焼肉のともに8ブランドだった。コーヒー豆の相場上昇や、麺原料の小麦価格、肉の価格上昇で値上げが集中した。

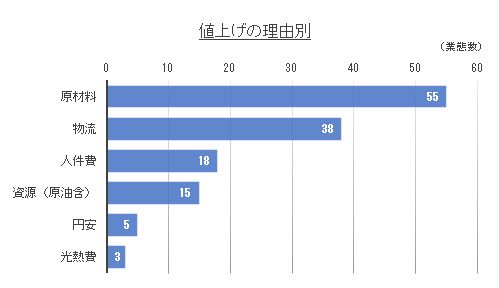

【値上げの理由別】「原材料」の高騰が最多

値上げの理由では、値上げを公表した66ブランドのうち、最も多かったものは「原材料」の高騰で55ブランド(構成比83.3%)と8割を占めた。特徴的な原材料では、小麦(6ブランド)、肉(4ブランド)、コーヒー豆(4ブランド)の価格上昇が理由の値上げが目立った。業態では、ハンバーガーなどのファストフードや、コーヒー店、焼肉店に集中した。

次いで、「物流」の38ブランド(構成比57.5%)、「人件費」の18ブランド(同27.2%)、原油高を含む「資源」の15ブランド(22.7%)と続く。燃料価格の高止まりや上昇が続く人件費は、外食チェーン各社に一層のコストアップをもたらし、収益の悪化からさらに価格上昇につながる可能性も残している。

大手外食チェーン120社のうち、2022年に値上げや価格改定を実施、または実施の予定は53社で、対象となるブランド数は66にのぼる。ファストフードや回転寿司など単価の安いメニューを中心に、今年に入り本格化した原材料価格の高騰が直撃している。春以降、外食各社の販売価格に反映し、消費者の生活にも影響を及ぼす。さらに、国内では3月下旬にまん延防止等重点措置が全面解除され、ようやく人流が戻ってきたが、コロナ禍で採用を抑制していた飲食業や宿泊業などのサービス業は労働力の需要が急激に高まっている。今後、こうした業種では深刻な人手不足が、人件費の上昇に直結する可能性も出てきている。

東京商工リサーチが2022年6月に実施したアンケート調査では、原油・原材料の高騰に伴うコスト上昇分を製品価格に転嫁できていない企業は61.7%にのぼった。なかでも飲食業を含む「サービス業他」は84.1%に達し、急激な原材料価格の上昇に四苦八苦する外食産業の実態を浮き彫りにしている。価格転嫁は業種によるバラつきが大きい。実質賃金が伸び悩み、消費者が値上げを受容するには時間を要するだろう。一方、丸亀製麺や松屋は「釜揚げうどん」、「牛めし」など、それぞれ“最大看板メニュー”の値段を据え置く措置を取っている。また、幸楽苑は米価の落ち着きを背景にライス料金を値下げするなど、値上げの対象となるメニューを限定し、消費者に値上げの印象を最小限に抑えたい配慮も垣間見える。

今後、さらなる原材料の高騰や人件費が上昇すると、外食チェーン各社は一段の値上げを余儀なくされることが懸念される。大手外食業者でも値上げが消費者離れを招く悪循環も危惧され、容易でない価格転嫁の模索が続いている。