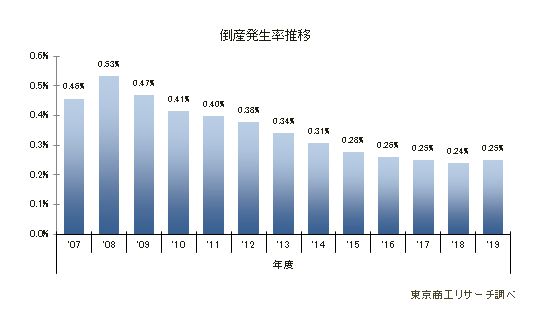

倒産発生率 0.25%と11年ぶりに増加

2021年3月に国税庁が発表した統計法人税表(2019年度)と東京商工リサーチ(TSR)の倒産データ(普通法人)を基にした2019年度の倒産発生率は、0.25%(前年度0.24%)だった。

倒産発生率が前年度を上回ったのは、リーマン・ショックの2008年度以来、11年ぶり。2019年度は人手不足に伴う人件費上昇や消費増税に加え、第4四半期の新型コロナ感染拡大などで企業倒産が8,631件(前年度比6.4%増)と、11年ぶりに増勢に転じたことが大きな要因。

都道府県別では、2016年度から2018年度まで最も低率だった熊本県(0.202%)が、熊本地震の支援一巡などで倒産が増加し、倒産発生率が上昇した。地区別では、東北の倒産発生率(0.274%)が最も高く、東日本大震災や熊本地震などの被災地での倒産発生率の上昇が目立った。

産業別では、卸売業が0.47%と5年連続で最も高率だった。消費増税や新型コロナの影響が大きかった小売業やサービス業他も倒産発生率がアップした。

企業倒産はコロナ関連の支援策で抑制され、2020年度の企業倒産は7,163件(前年度比17.0%減)と30年ぶりに8,000件を割り込み、2021年度も低水準で推移している。しかし、コロナ禍の収束は見通せず、過剰債務などで企業の疲弊感は強まっており、今後の展開が注目される。

- ※本調査は、2021年3月26日に国税庁が発表した統計法人税表とTSRの2019年度までの倒産集計を基に、都道府県別の倒産発生率(普通法人)をまとめた。倒産発生率は、普通法人倒産件数÷普通法人の申告法人数×100で算出。分母は2009年~2021年公表の国税庁統計法人税表(平成19~令和元年度分)に基づく法人数、分子はTSRの個人企業等を除く普通法人の倒産件数。

- ※普通法人は、会社等(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、協業組合、特定目的会社、相互会社)、企業組合、医療法人を対象にした。

倒産発生率は0.25%、11年ぶりの増加に

普通法人の倒産発生率(2019年度)は、0.25%(前年度0.24%)で前年度を0.01ポイント上回った。消費増税や人手不足、新型コロナの影響で倒産が増え、倒産発生率は2008年度以来、11年ぶりに上昇した。

リーマン・ショックの2008年度の倒産発生率は0.53%(同0.46%)で、2019年度は半分に満たないが、中小企業金融円滑化法施行後の2009年度以降は右肩下がりをたどっていた。2015年度の0.28%以降、5年連続で0.20%台で推移している。

2014年度以降、企業倒産(個人企業を含む)は1万件を割り込み、2018年度まで10年連続で減少をたどっていたが、2019年度は8,631件(前年度8,110件)と11年ぶりに増加に転じた。普通法人の倒産発生率もこの動きに連動している。

倒産発生率 ワーストは青森県

2019年度の企業倒産は8,631件(前年度比6.4%増)で、11年ぶりに前年度を上回った。2018年度の倒産発生率のワーストは、宮城県の0.291%だったが、2019年度は青森県が手形割引業者の連鎖倒産などで倒産が前年度比1.9倍増と急増し0.337%と急上昇した。次いで、宮城県が0.334%で、東北が上位を占めた。東日本大震災の復興需要がピークアウトし、倒産が増加したことが要因。

3位は倒産が増加した島根県で倒産発生率は0.327%だった。

倒産発生率の低位は西日本が優位、沖縄県が最低率に

2016年の熊本地震で熊本県の倒産発生率が、2016年度(0.101%)から2018年度(0.118%)まで最も低かった。被災企業などを対象とした国や自治体、金融機関の支援策で倒産が抑制され、他の都道府県より低率を維持していた。

2019年度は沖縄県が最も低率となった。2016年度以降、年度倒産は40件前後で推移するが、普通法人の申告法人数が2017年度から毎年1,000社以上増加したことが大きい。

地区別倒産発生率 東北が高率

地区別の倒産発生率は、2013年度以降、全9地区の中で近畿が最も高率を維持していたが、2019年度は東北が0.274%でワーストとなった。次いで、近畿(0.272%)、関東(0.265%)、四国(0.250%)、中部(0.227%)、九州(0.218%)、北陸(0.215%)、中国(0.213%)、北海道(0.179%)の順。

ワーストの東北は、普通法人の申告法人数が2010年度まで減少傾向をたどっていたが、東日本大震災後の2011年度から2018年度まで毎年増加し、15万社に迫っていた。震災からの復興を目指し、インフラ整備や復興予算の後押しなども背中を押した。だが、復興需要が一服し、2019年度は東北の申告法人数は9年ぶりに減少に転じ、一方で倒産が増加し倒産発生率を押し上げた。

最も低率の北海道は、倒産件数が減少し、唯一0.1%台にとどまった。

産業別 5年連続で卸売業がワースト

2019年度の倒産発生率は、10産業のうち7産業で前年度を上回った。2018年度は前年度から倒産発生率が低減した産業が多かったが、2019年度は企業倒産の増加に伴い倒産発生率は上昇した。

産業別の倒産発生率は2015年度以降、5年連続で卸売業(倒産発生率0.470%)がワーストだった。流通の変化などで普通法人の申告法人数が年々減少し(2018年度:23万7,981→2019年度:23万5,068件)、2017年度以降は減少幅が広がる一方で、2019年度の普通法人の倒産が増加に転じたことが影響した。

次いで、情報通信業(同0.416%)で、ソフトウェア業などは人手不足や人件費高騰、過小資本などで倒産が増えた。

消費増税の影響を受けた小売業、人手不足や新型コロナの影響がジワリと出始めたサービス業他も倒産が増加し、倒産発生率は上昇した。

倒産発生率は、金融機関のリスケ対応などが寄与して倒産が抑制されたほか、新設法人数の増加などで低下していた。2019年度は深刻な人手不足に加え、2019年10月の消費増税、さらに2020年以降の新型コロナ感染拡大の影響から、申告法人数の増加以上に倒産が増勢に転じ、2019年度は11年ぶりに上昇に転じた。

2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震で、被災地域は金融支援や復興需要で倒産が抑制されていた。しかし、2019年度はこうした地域でも復興支援の効果が薄れ、倒産が増加に転じ、倒産発生率が上昇している。

2021年度の企業倒産は4-8月の累計が2,432件(前年同期3,293件)で、記録的な低水準が持続している。2020年度をさらに下回る半世紀ぶりの低水準で、政府や自治体、金融機関の資金繰り支援策に下支えされている。今後、支援策や救済措置の終了や条件変更のタイミングを迎え、業績回復が遅れた中小企業や債務過剰に陥った企業の脱落が懸念されており、倒産発生率は次第に悪化を招く可能性が高まっている。