特別寄稿 第1回(全3回)2018年度の中小企業の動向

2018年の我が国経済は緩やかな回復基調にあり、中小企業の経常利益は過去最高の水準を維持している。他方で、休廃業・解散件数は増加傾向にあり、中小企業の数は年々減少している。我が国経済が持続的に成長していくためには、未来に残すべき事業や経営資源を次世代に引き継ぐことが重要である。また、同年は大阪府北部地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、台風第19~21号、北海道胆振東部地震など、大規模な災害が続けて発生した。相次ぐ災害を踏まえ、中小企業が自然災害への事前対策に取り組み、事業を継続するための体制を構築していくこともまた重要である。

2019年4月に公表された「2019年版中小企業白書」(以下、「白書」)では、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、頻発する災害や経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について分析を行っている。本連載ではその中から、中小企業の動向、経営資源の引継ぎ、構造変化への対応及び防災・減災対策について取り上げる。今回は導入として中小企業の動向について紹介する。

◆中小企業の現状(第1部第1章)

中小企業の経常利益はリーマン・ショック直後に大きく落ち込んだが、その後は緩やかな回復基調が続いている。2018年の動きを見ると、やや横ばいに転じたきらいもあるが、過去最高水準となった2017年とほぼ同水準で推移している。

また、良好な資金繰り環境が功を奏し、倒産件数は2009年以来10年連続で減少し、2018年の倒産件数は8,235件と、バブル期の1990年以来28年ぶりの低水準となった。規模別に見ても、中規模企業・小規模企業ともに減少傾向にある。

一方で、経営者の高齢化や後継者不足を背景に休廃業・解散企業は年々増加傾向にあり、2018年では46,724件となっている。

◆中小企業の構造分析(第1部第2章)

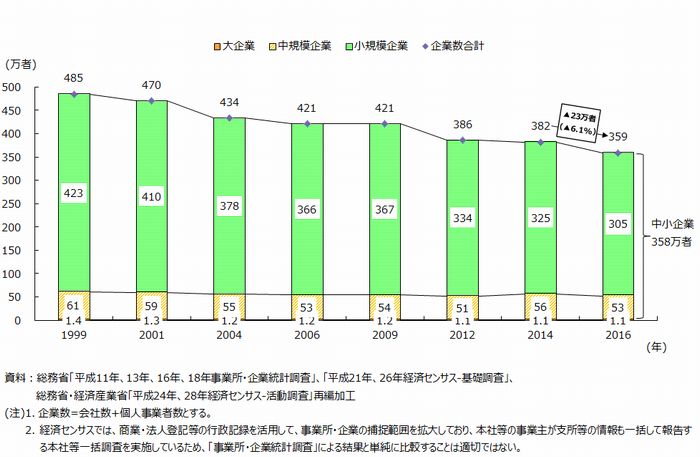

こうした現状の中で、企業数はどのように変化しているだろうか。我が国の企業数は1999年以降年々減少傾向にあり、直近の2016年には359万者となっている。このうち、中小企業は358万者であり、その内訳は小規模事業者305万者、中規模企業53万者となっている。2014年から2016年の2年の間に企業数は23万者(6.1%)の減少となった。規模別に内訳を見ると、大企業が47者増加する一方、中規模企業が3万者減少、小規模企業が20万者減少しており、特に小規模企業の減少数が大きいことが分かる(第1図)。

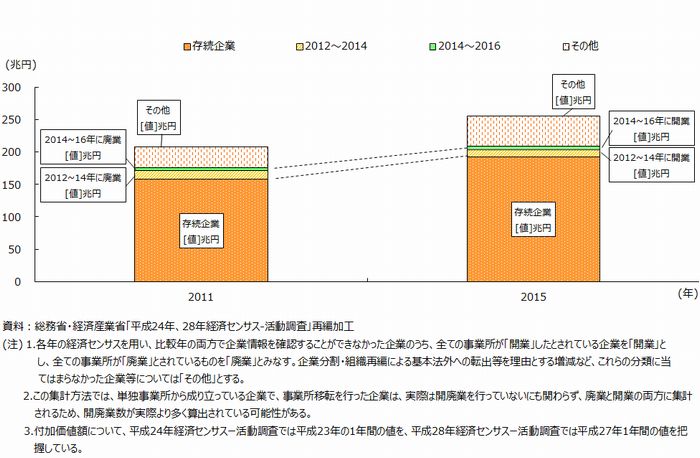

失われた付加価値額にさほど差は生じていない一方、存続企業が157.8兆円から192.4兆円へと約35兆円付加価値額を伸ばしており、存続企業が稼ぐ力を身につけていると考えられる(第2図)。

我が国全体の稼ぐ力をより強いものとするためには、存続企業が付加価値額を増やすことはもちろん重要であるが、稼ぐ力を持っていながら後継者が確保できず廃業せざるを得ない経営者の事業や経営資源の引継ぎ、あるいは新たに創業した企業が軌道に乗るまでの創業支援によってこれらの層の付加価値額を伸ばしていくことも重要である。

◆人手不足の状況(第1部第4章)

我が国の人口は2008年をピークに、2011年以降は減少が続いており、将来的にも減少が続く見込みとなっている。また求人倍率について見ると、リーマン・ショック以降緩やかに上昇し続けており、特に新規求人倍率は過去最高水準で推移している。

今後更なる人口減少が続き、人手不足がますます深刻になることが見込まれる中、我が国経済の成長のためには中小企業が労働生産性を高めていくことが不可欠である。なお、中小企業の生産性向上については、2018年版中小企業白書で詳しく取り上げているほか、実際に生産性向上に取り組んだ企業の事例については、書籍「儲かる中小企業 人手不足に負けない111のポイント」の中でも紹介している。ご関心のある方はこちらもご参照いただきたい。

◆開廃業の現状と起業意識の国際比較(第1部第5章、第2部第2章)

最後に、我が国の開廃業の現状について見ていく。我が国の開廃業率はともに4%台で推移していたが、2010年以降はその差は年々拡大し、2017年では開業率が5.6%、廃業率が3.5%となっている。

我が国の開業率は欧米諸国に比べて低いという指摘がある。実際、起業意識や起業活動について国際比較をすると、我が国の起業活動者の割合は諸外国に比べて低く、起業無関心者の割合は高い。一方、我が国は起業に関心を持つ者が起業活動を行う割合は高い。我が国で起業家を増やすためには、まずは起業に関心を持ってもらうことが重要である。なお、起業に関心を持ってもらうための中小企業庁の施策については、白書の中でも紹介している (白書コラム2-2-1「創業支援施策」)。

以上、今回は、中小企業の動向について紹介した。次回は、我が国経済が持続的に成長するために重要となる「経営資源の引継ぎ」に関する取組について取り上げる。

(著者:中小企業庁 事業環境部 企画課 調査室 尾髙 正裕氏・東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年6月17日号掲載予定)