上場ゼネコン58社「2018年3月期業績」調査

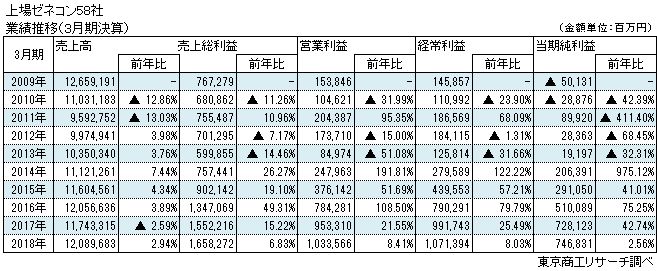

上場ゼネコン58社の2018年3月期の売上高合計は12兆896億円(前年比2.9%増)で、2008年のリーマン・ショック以降10年間で2番目の高水準を記録した。景気回復に伴い、都市部の大型再開発や商業施設の受注などが寄与した。また、売上総利益1兆6,582億円(同6.8%増)、営業利益1兆335億円(同8.4%増)、経常利益1兆713億円(同8.0%増)、当期純利益7,468億円(同2.5%増)と、すべての利益も10年間で最高となり、大手ゼネコンの好業績を裏付けた。

建設業界は、建設技能者の高齢化と若年労働者の減少などで人手不足が深刻化している。なかでも中小業者は資材価格の高騰や労務費の上昇で採算に苦慮し、その余波は大手ゼネコンにも外注先の確保などで波及している。このため国土交通省は公共工事設計労務単価を引き上げ、民間工事もコスト上昇を織り込んだ発注が広がっている。

国交省が発表した2018年度建設投資見通しによると、建設投資は57兆1,700億円(前年度比2.1%増)が見込まれる。今後も2020年の東京五輪、パラリンピックに向けた社会インフラ整備や大都市圏の再開発、2025年5月の大阪万博の誘致など、各地で期待材料が控えている。だが、一時期に比べ売上高や利益の伸び率が鈍化している。人手不足や下請け確保に加え、東京五輪後に予想される建設投資の縮小への対応も課題になっている。建設業界は活発に展開しているが、今後は大手ゼネコンと中小業者の格差是正など、業界全体での底力を問われている。

- ※本調査は、2009年3月期から2018年3月期までの決算期を対象に、連続比較が可能な上場ゼネコン58社の業績(売上高・売上総利益・営業利益・経常利益・当期純利益)を集計、分析した。

売上高は10年間で過去2番目、各利益は過去最高も増加率は鈍化

上場ゼネコン58社の2018年3月期の売上高合計は12兆896億円で、前年同期(11兆7,433億円)より2.9%(3,463億円)増加した。前年は資材高騰や人手不足による選別受注で売上高が落ち込んだが、2018年3月期は2年ぶりに増収に転じた。2009年度以降の10年間では2009年3月期(12兆6,591億円)に次ぐ2番目の高水準となった。

利益面では、売上総利益(以下、粗利)が1兆6,582億円(前年1兆5,522億円)、営業利益が1兆335億円(前年9,533億円)、経常利益が1兆713億円(前年9,917億円)、当期純利益(以下、純利益)が7,468億円(同7,281億円)と、各利益そろって5年連続で前年を上回った。前年は純利益で2社が赤字を計上したが、2018年3月期は各利益で赤字企業はなかった。

売上高から資材や外注費などを差し引いた粗利は、選別受注の強化で適正化が定着し、2014年3月期から大幅に改善している。ただ、人手不足が深刻化する中、労務費が高騰し外注先の確保もコストアップ要因になっている。こうした要因を背景に、2018年3月期の粗利の伸び率はこれまでより大幅に圧縮されている。

増収ゼネコンが約7割、上位と中堅以下の収益格差が拡大

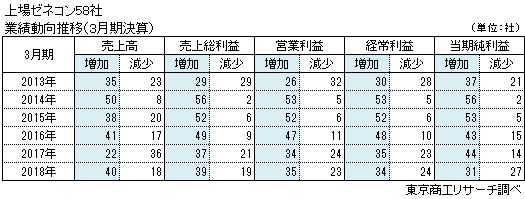

58社のうち、売上高が前年を上回る増収は40社(前年22社)と、約7割(構成比68.9%)を占めた。一方、減収は18社(前年36社)と半減、2年ぶりに増収企業数が減収企業数を上回った。大型の再開発や商業施設工事の本格化や、手持ち工事の順調な進捗が寄与した。

一方、利益は粗利が58社のうち、前年を上回った増益は39社(構成比67.2%)で、減益は19社(同32.7%)となった。約7割の企業が売上総利益を伸ばし、資材価格や労務費の管理徹底が進んでいることを示した。

営業利益では、増益が35社で前年(34社)から1社増加、減益は23社で前年(24社)から1社減少した。売上高上位10社のうち、減益は清水建設、安藤・間の2社にとどまった。一方、11位以下では48社中21社とほぼ半数が減益で、大手と中堅の企業規模で収益にバラつきが出た。

経常利益は、増益34社(構成比58.6%、前年35社)、純利益では同31社(同53.4%、同44社)で、それぞれ増益企業数が減益企業数を上回った。

純利益では、リニア中央新幹線の談合事件で起訴された大手ゼネコン4社のうち、談合を認め自己申告した大林組と清水建設は、特別損失で引当金を計上しており減益となった。一方、起訴内容を否認している大成建設、鹿島建設は増益だった。

売上高と純利益を対象にした増収増益は25社(構成比43.1%)、増収減益15社(同25.8%)、減収増益6社(同10.3%)、減収減益12社(同20.6%)だった。

売上高上位がけん引する格好でゼネコンの業績改善は進んでいるが、規模格差は拡大傾向を強めており、収益面での優劣が特に顕著になっている。

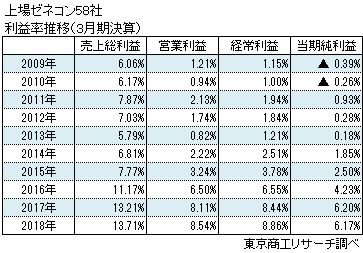

利益率は好転も伸びは鈍化

売上高に対する各利益率(粗利、営業利益、経常利益)は、前年より好転した。

粗利率は13.7%で、前年(13.2%)より0.5ポイント上昇した。また、営業利益率は8.5%(前年8.1%)、経常利益率は8.8%(同8.4%)と、いずれも前年を上回り、2013年3月期以降、各利益率は5年連続で上昇し、2009年3月期以降では最高を記録した。

ただ、各利益率とも伸び率が鈍化している。建築資材が高騰を続け、労務費も人手不足で上昇をたどっており、コストアップ吸収が難しくなっている。工事案件が目白押しの大手ゼネコンは選別受注で収益確保の余裕を残しているが、受注確保を優先する中堅以下のゼネコンは収益強化への取り組みが一層重要になっている。

各種ランキング概況

【売上高】

上場ゼネコン58社で、売上高トップは大林組が1兆2,940億6,200万円で2年連続トップを守った。

次いで、期首手持工事が寄与した大成建設の1兆2,733億1,600万円(前年比8.2%増)。3位は清水建設で1兆2,625億5,400万円(同2.2%減)、4位は鹿島建設1兆1,651億7,500万円(同3.2%減)。4位までが1兆円企業。5位の長谷工コーポレーションは民間分譲マンションや不動産売上が増加した。6位の五洋建設は海外建築が大幅増収に導いた。

【増収率】

増収率トップは、東急建設の前年比32.2%増(2,363億500万円→3,124億8,700万円)。グループからの民間建築が大幅増収に寄与した。2位は大本組で同26.9%増、3位が富士・ピーエスで同26.9%増。以下、巴コーポレーションが同21.1%増、ピーエス三菱が同20.0%増の順だった。全体の増収率平均2.9%を上回ったのは、58社のうち35社(構成比60.3%)だった。

【粗利率】

粗利率のトップは、新日本建設の20.8%(前年20.6%)。建設事業は資材価格や労務費が上昇したが、開発事業で自社分譲マンションの販売・引き渡しが順調に推移した。以下、ライト工業が19.7%(同20.2%)、長谷工コーポレーションが19.4%(同18.9%)、第一建設工業が17.5%(同14.8%)、大成建設が16.9%(同15.0%)と続く。

58社の粗利益率の13.7%を上回ったのは19社(構成比32.7%)だった。

【粗利率改善率】

粗利率の改善が最も高かったのは、第一建設工業の2.7ポイント上昇(14.8%→17.5%)。以下、森組2.4ポイント上昇(9.6%→12.0%)、前田建設工業2.1ポイント上昇(10.4%→12.5%)と続く。

粗利率が低下したのは、58社のうち26社(構成比44.8%)と4割にとどまり、資材価格の高止まりや労務費の上昇などの影響が明暗を分けた。