「チャイナリスク」関連倒産調査(6月、上半期)

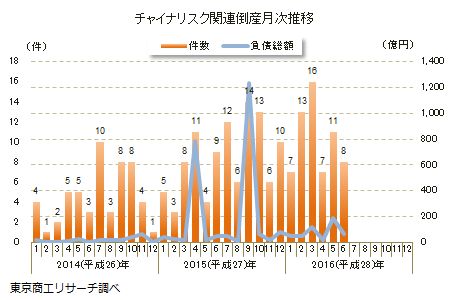

2016年上半期(1-6月)の「チャイナリスク」関連倒産は62件(前年同期比55.0%増)だった。負債総額は489億8,200万円で前年同期から半減(前年同期939億900万円、前年同期比47.8%減)した。2015年4月に江守グループホールディングス(株)(TSR企業コード:600000702、法人番号: 6210001000419、福井県)が負債711億円を抱え東京地裁に民事再生法の適用を申請したが、当期はこれに匹敵する大型倒産は発生せず、大幅に減少した。

6月の倒産は、件数が8件(前年同月比11.1%減)、負債総額は65億2,300万円(同30.7%増)だった。倒産に集計されない事業停止や法的申請の準備中などの「実質破綻」は2件(前年同月1件)発生した。

- 「チャイナリスク」関連の集計基準

「チャイナリスク」関連の経営破綻は、破綻の原因が次の8項目のどれかに該当するものを集計している。

1. コスト高(人件費、製造コストの上昇、為替変動など)

2. 品質問題(不良品、歩留まりが悪い、模倣品、中国生産に対する不信など)

3. 労使問題(ストライキ、工場閉鎖、設備毀損・破棄など)

4. 売掛金回収難(サイト延長含む)

5. 中国景気減速(株価低迷、中国国内の消費鈍化、インバウンドの落ち込みなど)

6. 反日問題(不買、取引の縮小、暴動など)

7. 価格競争(中国の在庫調整に伴う相場下落、安価製品との競合など)

8. その他

※ 2016年4月の発表分から、より実態に即した集計とするため、集計基準に「7.価格競争」、「8.その他」を追加した。2016年3月以前の発表分についても遡って計上している。

※ 「チャイナリスク]関連の経営破綻は、下記の「倒産の定義」のいずれかに該当するケースを「倒産」として集計。「事業停止」や「破産申請の準備中」などは、倒産とは区別し「実質破綻」としている。

- 倒産の定義(対象:負債額1,000万円以上の法人および個人企業)

A. 会社更生法、民事再生法、破産、特別清算を裁判所に申請した企業(法的倒産)

B. 手形決済などで6カ月間に2回の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた企業(私的倒産)

C. 企業が経営破綻により事業継続を断念したが、法的手続きを採らず弁護士などに事後を一任して私的整理(内整理)を明らかにした企業(私的倒産)

※「チャイナリスク」関連倒産の集計開始は2014年1月。

要因別 「コスト高」が最多の39件

要因別の最多は、中国国内の人件費高騰に伴う製造単価の上昇や為替変動による輸入費用の増大などの「コスト高」で39件(構成比62.9%)だった。次いで、中国の在庫調整に伴う相場下落などの「価格競争」が12件(同19.3%)。中国子会社の受注減などの「中国景気減速」は5件(前年同期1件)で大幅に増加した。

事例

コスト高

レアック・ジャパン(株)(千代田区、生活雑貨の企画販売)

キッチン用品や収納インテリア、小物などの企画販売会社。自社ブランド「reina」を展開するほか、欧米ブランドのライセンス販売も手掛けていた。2014年9月期の売上高は約5億2,000万円を計上したが、円安や生産拠点である中国の製造コスト増大で採算が悪化。2016年3月に東京地裁から破産開始決定を受けた。負債総額は4億7,000万円。

中国景気減速

ラム・インターナショナル日本(株)(相模原市、自動車用溶接治具・設備の設計製作)

上海、広州、天津など現地法人で製造した治具や溶接ロボットを国内外の自動車メーカーなどに納入、2014年のグループ売上高は約120億円を計上していた。中国での売上高が約8割を占めていたが、2015年に入り中国の景気減速でグループ会社に対し中国の金融機関の融資姿勢が硬化し資金繰りが悪化。さらに、中国子会社の受注も減少しグループ売上高は半減していた。2016年3月に東京地裁から破産開始決定を受けた。負債総額は26億2,000万円。

価格競争

(有)五洋興産(和歌山県、金属スクラップ卸売)

金属製品メーカーや高炉メーカー、スクラップ収集業者などからスクラップを受け入れ、商社などに販売。さらに、不良金属コイルの再生なども手掛け、鉄鋼相場が高値推移した2008年9月期は売上高33億994万円を計上した。しかし、翌年は相場下落で売上高は17億700万円に半減。その後、業況は復調したが中国景気の減速から需要減や相場下落で再び業績が悪化。在庫簿価と販売価格が逆ザヤとなり、2016年2月に和歌山地裁へ破産を申請した。負債総額は12億3,000万円。

その他

(株)コム(愛知県、自動車生産ライン製造)

自動車生産ラインの製造や関連する電材や治具などの販売を手掛け、2008年7月期には売上高約7億9,000万円を計上していた。主力先の自動車業界の海外生産シフトに対応した結果、最近は中国・天津の現地法人を経由した受注が売上の半分ほどを占めていた。2015年に入り受注が落ち込んだことに加え、中国の現地法人の従業員による横領も発覚し、資金繰りが急激に悪化。先行きの見通しが立たず、2016年6月に名古屋地裁へ破産申請した。負債総額は約4億9,000万円。

産業・業種別 卸売業が前年同期の約1.6倍

産業別では、卸売業が35件(前年同期59.0%増)で最多。次いで多かったのは、製造業21件(同31.2%増)だった。

業種別は、鉄や非鉄金属スクラップ卸売を含む「建築材料,鉱物・金属材料等卸売業」が5件(前年同期3件)発生した。中国の景気減速に伴い鉄鋼相場の変動が大きく、今後は同業種を中心に「中国景気減速」や「価格競争」を要因とする倒産が増えることが懸念される。

資本金別 1億円以上が4件発生

資本金別では、1千万万円以上5千万万円未満が40件(前年同期比48.1%増)が最多。次いで、1百万円以上5百万円未満が8件(同33.3%増)だった。

資本金1千万円以上は49件で、前年同期の30件から63.3%増加した。チャイナリスクによる影響は、中規模の資本金以上の企業へも波及している。

2016年上半期(1-6月)の「チャイナリスク」関連倒産は62件で、前年同期の40件から大幅に増加した。資本金が比較的大きい企業の倒産も目立ち、チャイナリスクは小・零細規模から中堅以上まで幅広く波及している。

中国指導部は、「供給側(サプライサイド)改革」として設備や在庫などの過剰解消に取り組んでいる。最近は、鉄鋼大手の宝鋼集団(上海市)と武漢鋼鉄集団(湖北省)が再編に向けた協議に入ったと報道されている。だが、中国が抱える過剰を短期的に解消することは難しく、在庫や過剰生産分の世界市場への流入は避けられないとの指摘もある。

6月23日(現地時間)にイギリスが国民投票でEU離脱を選択して以降、リスクオフの流れから新興国通貨が軒並み下落し、人民元も対ドルで6.6元台と安値圏での推移が続いている。元安が長期化すると、中国企業の輸出競争力が増し、日本企業が「価格競争」に巻き込まれて倒産に至るケースも懸念される。従来からの「コスト高」を原因とした倒産も落ち着くまでに至っておらず、「チャイナリスク」関連倒産は前年以上の水準で推移する可能性が高い。