2015年「業歴30年以上の『老舗』企業倒産」調査

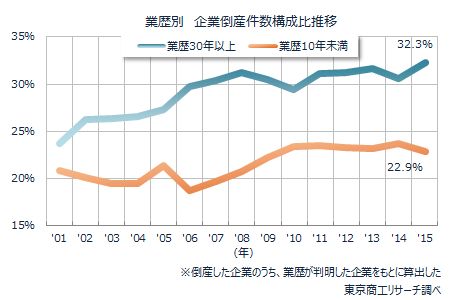

2015年に倒産した業歴30年以上の『老舗』企業は2,531件だった。前年(2,647件)より116件減少したが、倒産に占める構成比は32.3%と前年比1.7ポイント上昇した。これは過去20年間で最高を記録した。全産業の倒産がバブル末期の25年ぶりの低水準で推移するなか、老舗企業の倒産は構成比を高めている。

老舗企業の倒産構成比を都道府県別でみると、最高は福井県の62.7%(前年比21.4ポイント増)だった。東証1部上場の江守グループホールディングス(株)(TSR企業コード:600000702、法人番号:6210001000419、昭和33年設立)の他、蒲鉾や菓子メーカーなど昔ながらの商品構成や経営が時代にマッチせず行き詰まったケースが目立つ。次いで、山形県(構成比60.7%)、山口県(同59.5%)、徳島県(同55.5%)など、いずれも地元経済への依存度が高く、県外資本の進出に押され気味の地方都市を抱える県が上位に並んだ。

- ※本調査は、2015年の企業倒産8,812件(負債1,000万円以上)のうち、創業年月が判明しない個人企業を除く7,832件(構成比88.8%)を対象に分析した。本文では業歴30年以上を『老舗』企業、業歴10年未満を『新興』企業と定義した。業歴対象は、法人企業が設立年月、個人企業は創業年月。

老舗企業の構成比 調査開始以来で最高の32.3%

2015年に倒産した企業で業歴が判明した7,832件のうち、業歴30年以上の老舗企業は2,531件(構成比32.3%)だった。構成比は前年より1.7ポイント上昇し、過去20年間において最高を記録した。

倒産件数に占める老舗企業の構成比は2011年以降、5年連続で30%台が続いている。老舗企業は長年培ってきた信用と資産が評価され、金融機関からの支援が受けやすかった。しかし、強みのはずの資産もデフレで担保価値が目減りし、円安に伴う原材料高騰などで企業体力を消耗させているところも多い。さらに、老舗であるがための「過去の成功体験」や経営環境の急激な変化への適応力の低下も無視できない。

一方、業歴10年未満の新興企業倒産は1,798件(構成比22.9%)で、構成比は前年(23.8%)より0.9ポイント低下し、2009年以来、6年ぶりに22%台へダウンした。業歴10年未満の新興企業はバブル以降の設立で、資産が乏しく金融機関からの借入が難しい反面、経営環境の変化にも身軽な方針転換が可能な利点が発揮されているとみられる。

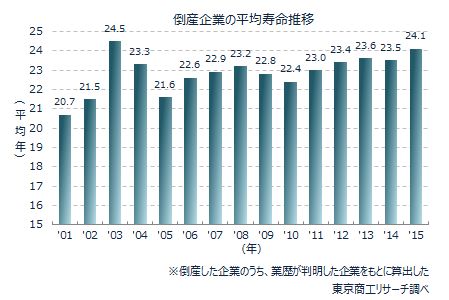

平均寿命 12年ぶりに24年台へ

2015年の倒産企業の平均寿命は24.1年だった。平均寿命は前年に比べ0.6年延び、2年ぶりに前年を上回り、2003年以来の24年台に乗せた。2009年12月の中小企業金融円滑化法の施行で、身軽な新興企業への救済効果が発揮され、倒産企業の平均寿命は2011年から3年連続で延びた。2014年は4年ぶりに平均寿命が短縮したが、2015年は再び寿命が延びた。これは年間倒産が25年ぶりに9,000件を割り込む低水準のなか、後継者難など事業承継問題や原材料・仕入コストの上昇で損失が膨らんだ老舗企業の倒産比率が増え、倒産企業の平均寿命が長くなったとみられる。

産業別 製造業は老舗企業が約5割

2015年の倒産で産業別の老舗企業の構成比は、製造業が49.5%(前年46.3%)で最も高かった。次いで、運輸業41.6%(同32.3%)、卸売業38.1%(同37.9%)と続き、不動産業37.2%(同34.3%)、農・林・漁・鉱業が35.9%(同41.3%)の順だった。

製造業は、過去の設備投資負担や技術革新に加え、材料や人件費のコスト高、中国の景気減速など、目まぐるしく変化する経営環境への対応に遅れた老舗企業が多かったとみられる。

一方、業歴10年未満の構成比は、金融・保険業46.1%(前年41.8%)を筆頭に、サービス業他34.9%(同35.7%)、情報通信業31.6%(同33.3%)の順。上位3産業が30.0%以上だった。

老舗企業の構成比が最高だった製造業は12.3%(同12.4%)で、業歴10年未満の構成比は最も低かった。業歴10年未満で構成比がトップの金融・保険業は、リーマン・ショック以降、深刻な業績不振から脱却できなかったり、当初よりビジネスモデルに無理があった投資(資産)運用業などが散見される。

地区別 老舗企業倒産の構成比、四国が2年連続トップ

2015年の倒産企業から地区別の老舗企業の構成比をみると、四国が54.1%(前年44.3%)で、2年連続トップ。以下、北陸50.8%(同42.7%)、中国43.7%(同42.1%)の順。構成比が最も低かったのは関東の28.7%(同27.4%)だった。

四国は老舗企業倒産の構成比が上位10位以内に徳島県(4位、構成比55.5%)、愛媛県(5位、同55.3%)、香川県(6位、同54.9%)の3県が入り、高知県を含む4県すべて構成比が前年を上回った。四国は域内経済といわれ、人口減少や県外資本の進出などが地元依存型の企業を追い込んだ。一方、関東は下位10位に4都県(神奈川県、東京都、埼玉県、茨城県)が入った。

都道府県別 老舗企業倒産の構成比、福井県がトップ

2015年に倒産した企業のうち都道府県別での老舗企業倒産の構成比をみると、福井県が62.7%(前年41.3%、17位)で最高。次いで、山形県が60.7%(同43.3%、11位)、山口県が59.5%(同33.3%、28位)、徳島県(前年1位)、愛媛県(同15位)と続く。全国平均32.3%以上は35道府県(前年全国平均30.6%、33府県)だった。また、沖縄県は17.6%(前年17.9%、47位)で、16年連続で老舗企業倒産の構成比が最も低かった。

一方で、業歴10年未満の構成比は沖縄県が41.1%(同30.7%、2位)と最も高く、同県では設立から10年が一つの関門になっているようだ。

老舗企業の構成比が前年より上昇したのは33都道府県(前年19県)にのぼった。山口県が前年比26.2ポイント上昇と上昇率が最も高かった。次いで、佐賀県が同22.2ポイント上昇、福井県が同21.4ポイント上昇、山形県が同17.4ポイント上昇、熊本県が同15.8ポイント上昇と続き、全体では西日本(25府県)での上昇が目立った。地方都市では新設法人が少なく、人口減少など経済停滞に悩む都市を中心に上昇している。

老舗企業は長年の業歴から一定の事業基盤を築いている。だが、老舗企業の強みである資産、経験、ブランド力が信用を高める時代は終焉を迎えているようだ。過去の成功体験から業績回復への対応は鈍く、グローバルな時代の変化に合わせたスピード感や柔軟な発想に課題を抱えている。今後、将来性を判断する事業性評価が重視される中で、どのように老舗企業の強みを前面に出せるか、経営者の力量が問われている。