2014年「倒産企業の平均寿命」調査

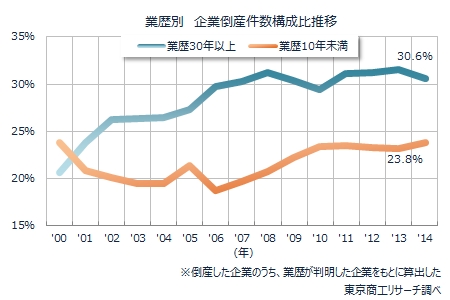

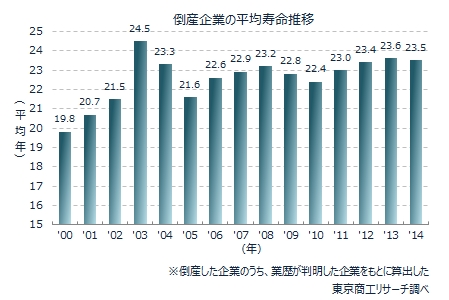

2014年の倒産企業の平均寿命は23.5年。前年より0.1年短縮し、4年ぶりに平均寿命が短くなった。2014年に倒産した業歴30年以上の老舗企業は2,647件で、前年(3,051件)より404件減少した。倒産件数(8,642件)に占める割合は30.6%と、前年より1.0ポイント低下し、4年ぶりに構成比が前年を下回った。一方、業歴10年未満は2,062件(前年2,242件)で、構成比は23.8%と3年ぶりに上昇した。

都道府県別の老舗企業の倒産構成比トップは、徳島県の50.0%だった。前年から19.7ポイント上昇し、初めてトップとなった。次いで、新潟県(構成比48.8%)、山梨県(同48.0%)、長崎県(同47.6%)、長野県(同47.3%)と続く。構成比50%以上は徳島県のみ(前年4県)、同40%以上は18県(同12県)だった。地区別では、四国(同44.3%)が前年より5.4ポイント上昇し、2012年以来、2年ぶりにトップとなった。

2014年の企業倒産件数は、6年連続で前年を下回り、24年ぶりに1万件を割った。しかし、円安の進行、原材料・仕入価格の高騰、人手不足など中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい。このため、業歴10年未満で事業を断念せざるを得なくなるケースも見られ、平均寿命を押し下げる格好となった。

- ※本調査は、東京商工リサーチの集計した2014年の企業倒産、9,731件(負債1,000万円以上)のうち、詳細な創業年月が判明しない個人企業を除く、8,642件(構成比88.8%)を対象に分析した。本文では業歴30年以上を『老舗』企業と定義した。業歴対象は、法人企業が設立年月、個人企業は創業年月。

老舗企業の倒産構成比30.6%、4年ぶりに低下

2014年に倒産した企業で業歴が判明した8,642件のうち、業歴30年以上の老舗企業は2,647件(構成比30.6%)だった。構成比は前年より1.0ポイント低下し、2010年以来、4年ぶりに前年を下回った。

倒産件数に占める老舗企業の構成比が依然として30%台が続いている背景には、倒産した老舗企業はバブル経済以前に設立されたことが1つの要因にあげられる。バブル期に不動産や証券、設備などに投資した企業も多く、バブル崩壊で多額の借入金が財務を圧迫し、経営改善の遅れから業績低迷が続き、近年も業績を回復できないまま倒産に至っているとみられる。

一方、業歴10年未満は2,062件(構成比23.8%)で、前年より0.6ポイント上昇し、構成比はここ15年間で2000年に次ぐ高さとなった。

平均寿命は4年ぶりに短縮

2014年の倒産企業の平均寿命は23.5年で、内訳は法人(8,276件)の平均寿命は23.2年、個人企業(366件)が30.0年だった。前年に比べ0.1年短くなり、4年ぶりに平均寿命は前年を下回った。中小企業金融円滑化法やセーフティネット保証(5号)などの政策支援で中小企業の資金繰りは一時的に緩和し、倒産が抑制されている。2009年12月に中小企業金融円滑化法が施行されて、以降は倒産企業の平均寿命は3年連続で延び、政策効果が企業の延命となって表れた。しかし、2014年は円安による原材料・仕入価格の高騰で、業歴10年未満の企業で事業を断念せざるを得なくなったケースもあり、平均寿命を押し下げた。

産業別 製造業倒産では老舗企業が約5割

2014年に倒産した企業のうち老舗企業の構成比を産業別でみると、製造業が46.3%(前年45.2%)で最も高かった。次いで、農・林・漁・鉱業が41.3%(同30.2%)、卸売業37.9%(同37.0%)、不動産業34.3%(同33.8%)、運輸業32.3%(同32.9%)、建設業30.1%(同32.1%)の順だった。

一方、業歴10年未満の構成比は、金融・保険業が41.8%(前年56.5%)で最も高かった。次いで、サービス業他35.7%(同34.3%)、情報通信業33.3%(同34.7%)の順で、上位3産業が30.0%以上だった。老舗企業の構成比で最高だった製造業は12.4%(同12.1%)にとどまり、業歴10年未満の構成比では最も低かった。業歴10年未満で構成比がトップだった金融・保険業は、日本振興銀行が主導する中小企業振興ネットワークに加盟していた企業の倒産が多かった。また、リーマン・ショックの影響で深刻な業績不振から脱却できなかった投資(資産)運用業なども散見された。

地区別 老舗企業倒産の構成比トップは2年ぶりに四国

2014年の地区別の老舗企業倒産の構成比は、トップは四国で構成比44.3%(前年38.9%)で、2012年以来、2年ぶりのトップ。以下、北陸42.7%(同37.4%)、中国42.1%(同42.9%)の順。構成比が最も低かったのは、関東の27.4%(同28.0%)だった。

四国は、都道府県別の老舗企業倒産の構成比が、上位10位内に徳島県(1位、構成比50.0%)、高知県(7位、同46.5%)の2県が入り、香川県を除く3県で構成比が前年を上回った。一方、構成比が最も低い関東は下位10位に4都県(東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県)が入った。

都道府県別 老舗企業倒産の構成比トップは徳島県

2014年の都道府県別の老舗企業倒産の構成比は、徳島県が50.0%(前年30.3%、36位)と、唯一50.0%を上回った。農・林・漁・鉱業(構成比100.0%)、卸売業(同83.3%)、建設業(同62.5%)の構成比の高さが際立った。次いで、新潟県が48.8%(同60.0%、1位)、山梨県が48.0%(同32.5%、31位)、長崎県が47.6%(同44.4%、10位)、長野県が47.3%(同42.8%、12位)と続く。全国平均30.6%以上は32府県(同31.6%、31都道県)だった。沖縄県は17.9%(同17.9%、47位)で、15年以上連続で老舗企業倒産の構成比が最も低かった。一方、業歴10年未満の構成比が最も高かったのは宮城県の45.1%(同27.5%)で、(株)DIOジャパンの関連会社が2件、東日本大震災関連倒産が6件発生した。

老舗企業の構成比が前年より上昇したのは18県(前年25道府県)。徳島県が前年比19.7ポイント上昇と最も高かった。次いで、山梨県が同15.5ポイント上昇、島根県が同14.3ポイント上昇、石川県が同8.3ポイント上昇、鹿児島県が同7.6ポイント上昇と続き、全体では西日本(13県)での上昇が目立った。

2014年の老舗企業の負債上位をみると、エヌ・エス・アール(株)や(株)インターナショナルイーシー、(株)笠屋町不動産など、バブル期に不動産やゴルフ場開発を行い、バブル崩壊で行き詰まり、その債務整理が一巡したことで倒産したケースが目立つ。安定した財務基盤やブランド力、他社との差別化が確立できない老舗企業は、業歴の年数だけで生き残ることが難しい。常に新たな発想、柔軟な経営方針など、新興企業の利点を取り入れることも必要となっている。