「円安に関する緊急アンケート」調査

円安が急速に進行するなか、円安による影響が「ある」とアンケート回答した企業は約8割にのぼった。このうち「仕入価格の上昇」などマイナスの影響をあげる回答が全体の48.4%を占め、円安の影響分について価格転嫁ができていない企業が多いことがわかった。

また、円安に対する対策では、「特に対策を講じていない」との回答が最も多く、危機感を募らせながらも、急激な円安の進行に対して為す術がない、企業の厳しい実態が浮き彫りになった。

- ※本調査は、2014年10月10日~10月21日の期間にインターネットによるアンケートを実施し、有効回答を得た全国4,896社を集計・分析した。

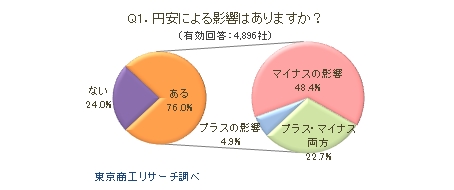

問1. 円安による影響がありますか?

円安による影響が「ある」と回答したのは、3,721社(構成比76.0%)と約8割にのぼった。

このうち、「マイナスの影響」との回答が2.372社(同48.4%)と全体の約半数を占めた。これに対し、「プラスの影響」との回答は239社(同4.9%)にとどまり、円安の進行が、企業経営にとって悪影響を及ぼしていることがわかった。

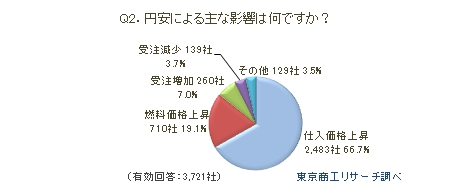

問2. 円安による主な影響はなんですか?

円安による影響が「ある」と回答した企業のうち、主な影響は「仕入価格の上昇」の2,483社(構成比66.7%)が最多だった。次いで、燃料価格の上昇の710社(同19.1%)と続く。また、「受注減少」が139社(同3.7%)だった一方で、「受注増加」の回答も260社(同7.0%)あり、円安が大手輸出企業を中心に収益を押し上げ、その恩恵を受けている企業も少数派ながらあることがわかった。

「その他」のなかでは、為替差益や販売価格上昇などによる収益増加(34社)や、海外経費(出張費、工場・子会社採算)増加(15社)が目立った。

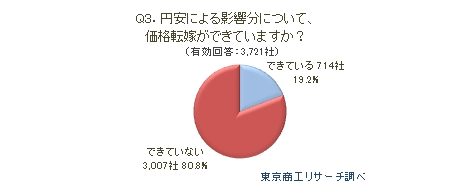

問3. 円安による影響分について価格転嫁ができていますか?

問1で「円安による影響が『ある』と回答」した企業のうち、価格転嫁が「できていない」との回答が3,007社(構成比80.8%)と8割を占めた。

円安の影響分を価格転嫁できず、自社で負担する企業が圧倒的に多く、今後の円安進行によっては、経営の足かせになる可能性が高い。

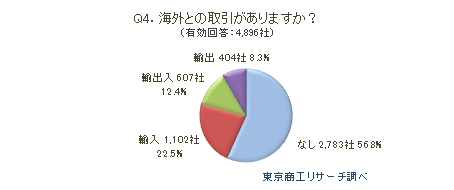

問4. 海外との取引がありますか?

海外との取引では「なし」が2,783社(構成比56.8%)と最多だった。次いで、「輸入(商社等を経由したものも含む)」が1,102社(同22.5%)、「輸出入」が607社(同12.4%)、「輸出」404社(同8.3%)の順。

アンケート回答企業では、円安の恩恵を受けやすい輸出取引を行っている企業が少なく、海外取引が「なし」や「輸入」が合わせて3,885社(同79.3%)に達し、円安の恩恵を直接受けにくい企業が大勢を占めた。

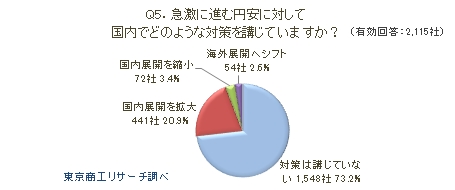

問5. 急激に進む円安に対して、国内でどのような対策を講じていますか?

回答があった2,115社のうち、最も多かったのは「特に対策は講じていない」の1,548社(構成比73.2%)だった。

急激な円安の進行について、為す術がなく苦慮している企業が多いことを浮き彫りにした。

次いで、「国内展開を拡大する」が441社(同20.9%)、「国内展開を縮小」が72社(同3.4%)、「国内展開から撤退し、海外展開にシフト」が54社(同2.6%)の順。

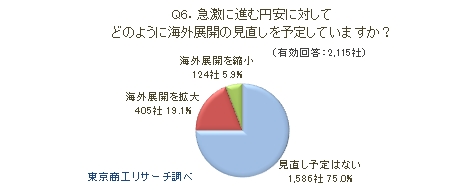

問6. 急激に進む円安に対して、どのように海外展開の見直しを予定していますか?

回答があった2,115社のうち、最も多かったのは「見直し予定はない」の1,586社(構成比75.0%)だった。

アベノミクス以前の超円高時に、海外進出に踏み切った中小企業も多かったが、海外進出するにあたっては、相当の資金等を投じていて、急激に円安が進行したからといって、柔軟に対応できないのが実状とみられる。

このほか、「海外展開を拡大」が405社(同19.1%)、「海外展開を縮小」が124社(同5.9%)だった。

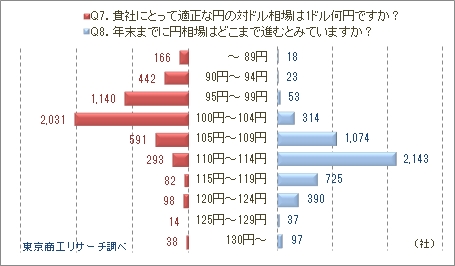

問7. 貴社にとって適正な円の対ドル相場は1ドル何円ですか?

最も多かった回答は「100円~104円」の2,031社(構成比41.5%)で4割を占めた。

次いで、「95円~99円」が1,140社(同23.3%)、「105円~109円」が591社(同12.1%)と続き、現状の円相場の推移は、円安が行き過ぎと受け止めている企業が多いことがうかがえる。

ちなみに、現状水準の「115円~119円」とする回答は82社(同1.7%)にとどまった。しかし、130円以上とする回答も38社(同0.8%)あった。

問8. 年末までに円相場はどこまで進むとみていますか?

「110円~114円」の2,143社(構成比44.0%)が最も多く4割を占めた。

アンケート実施期間が10月31日の日銀の追加緩和の前だったこともあり、現在の円相場の状況を下回っている。この意味では、現状の円相場が想定外の水準まで進行していることがうかがえる。次いで、「105円~109円」が1,074社(同22.0%)、「115円~119円」が725社(同14.9%)と続く。「130円以上」とする予想も97社(同2.0%)あった。

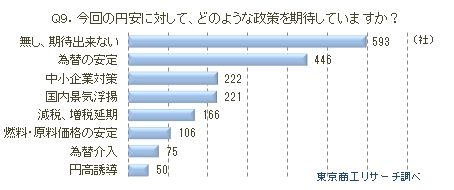

問9. 今回の円安に対して、どのような政策を期待していますか?

「特になし」や「期待しない・出来ない」などの回答が593社と最も多かった。

「中小企業対策」を期待する回答の中では、「大企業ばかりが潤っている」「大手優先の政策を改めてほしい」という趣旨の意見を82社が回答している。他には、「いままでが円高過ぎたのであって現在の円レートの上げ下げに対して市場が敏感になり過ぎているように感じる」(電子部品製造業、大阪府)といった冷静な見方がある一方で、「税制の特典や高齢者雇用の優遇などで中小企業も支援して欲しい」(建設資材業、愛知県)、「燃料費等は為替相場に関わらず高値で推移している。生活に密着する燃料や原材料等に対して調整できる政策をお願いしたい」(運送業、長野県)と切実な意見もあった。

まとめ

本アンケートでは、適正な為替レートを「1ドル=100円~104円」と考える企業が4割を占め最も多かったが、11月20日の外国為替市場の円相場は、7年3カ月ぶりに一時1ドル=118円台になるなど、円安の進行に歯止めがかかっていない。

円安は、輸出企業を中心に恩恵を受けやすい大企業とは異なり、国内需要に支えられることの多い中小企業にとっては、原材料や燃料費など仕入価格の高騰が収益を強く押し下げるマイナス要因になりやすい。

政府は10月に経済関連団体にコスト増加分の適正な価格転嫁を受け入れるよう要請したが、中小企業中心に価格転嫁が進まず、急激な円安の対処に苦慮する様子がアンケートで浮き彫りになった。

円安のマイナス要因が徐々に経営の根幹を蝕むことが警戒されるため、今後の円安の動向には一層の注視が必要だ。