「TSR経済動向調査(2025年3月調査)」分析レポート

調査の目的

本レポートでは、四半期ごとの企業活動の変化を定点観測することで、経済動向の「兆し」を早期に把握し、業種・規模といった属性による経営課題の差異を可視化して公表しています。

本調査は継続的に実施し、分析結果を更新する予定です。

| 調査実施期間 | 2025/03/03(月)~2025/03/14(金) |

|---|---|

| 調査方法 | TSRメールマガジン会員に対しWEBアンケートを実施 |

| 回答企業数 | 6,172社 |

前回掲載したグラフの一部に誤りがあったため再編集いたしました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

当画面のPDF版をダウンロードするにはこちら

1. 現在の業況:インバウンド需要と半導体関連投資による地域経済の活性化

調査結果

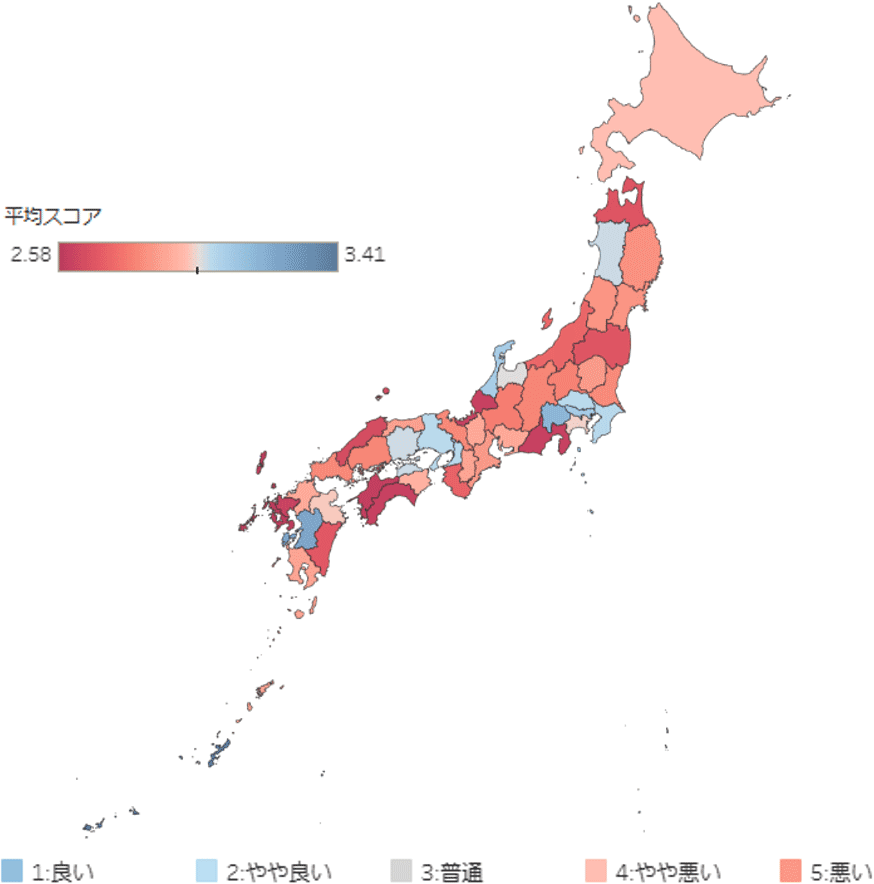

業況(昨年同期比)について、都道府県別に良い順に並べると、沖縄県、熊本県、山梨県と続いています。悪い順では、長崎県、愛媛県、静岡県と続いています。

考察

沖縄県では、観光産業の回復が顕著であり、業況の好調さに寄与していると考えられます。県の経済見通しによれば、2025年度の観光収入は過去最高となり、入域観光客数の増加が第3次産業の3.7%程度の増加に寄与しています。熊本県における業況の良さの背景には、TSMCの半導体工場稼働による雇用増加と関連サービス業の活性化があると考えられます。九州経済調査協会の推計によれば、2021~2030年における九州・沖縄・山口地域への半導体関連設備投資と生産活動による経済波及効果は23兆300億円に達し、熊本県が13兆3,890億円と最も大きな効果を見込まれています。 山梨県も沖縄県同様、富士山などの観光資源を活かした関連産業が好調で、業況の向上に貢献していると考えられます。

2. 倒産の見通し:人手不足による中小企業の倒産リスクの増加

調査結果

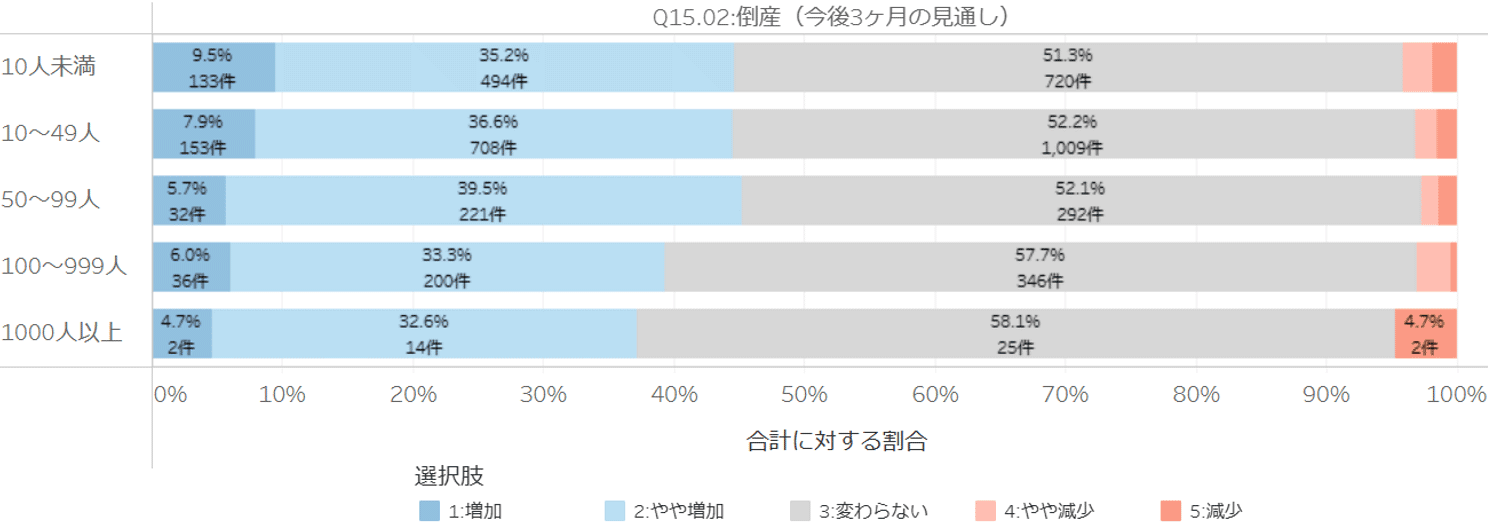

企業規模が小さいほど、属する業界において倒産が増加する見通しを持っている企業が増える傾向が見られます。特に100人未満では、半数程度の企業が増加すると回答しています。

クロス集計(Q15.02:倒産(今後3ヶ月の見通し)×従業員数)

注)貴社が属する業界の今後3ヶ月間の倒産の見通しについて、「増加」,「やや増加」,「変わらない」,「やや減少」,「減少」,「わからない」で回答

考察

人手不足が深刻化する中、小規模企業では人材確保が困難となり、倒産リスクが高まっていると考えられます。東京商工リサーチの調査によると、2024年度の「人手不足」関連倒産は昨年度の1.6倍に達し、過去最多の309件となりました。資本金1千万円未満の企業が65.0%を占め、小・零細企業の苦境が浮き彫りとなっています。

3. 現在の人手・採用の見通し:賃上げ圧力と中小企業の収益圧迫

調査結果

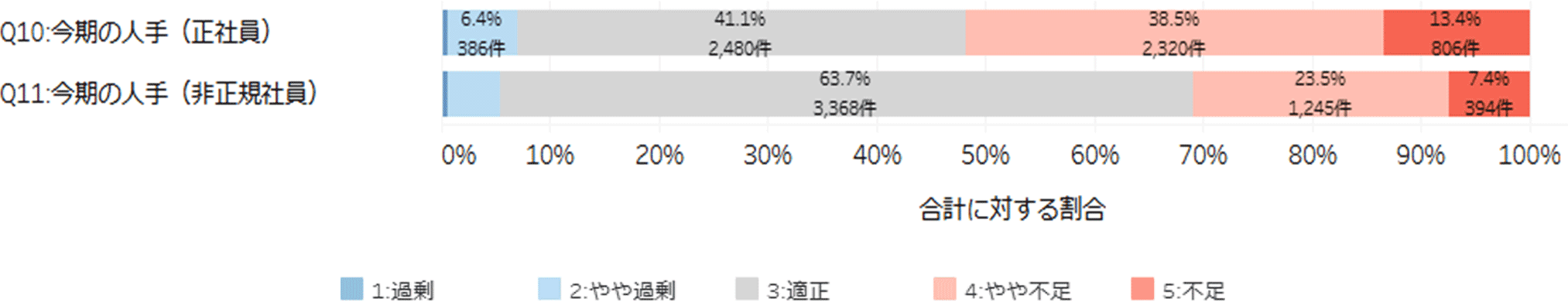

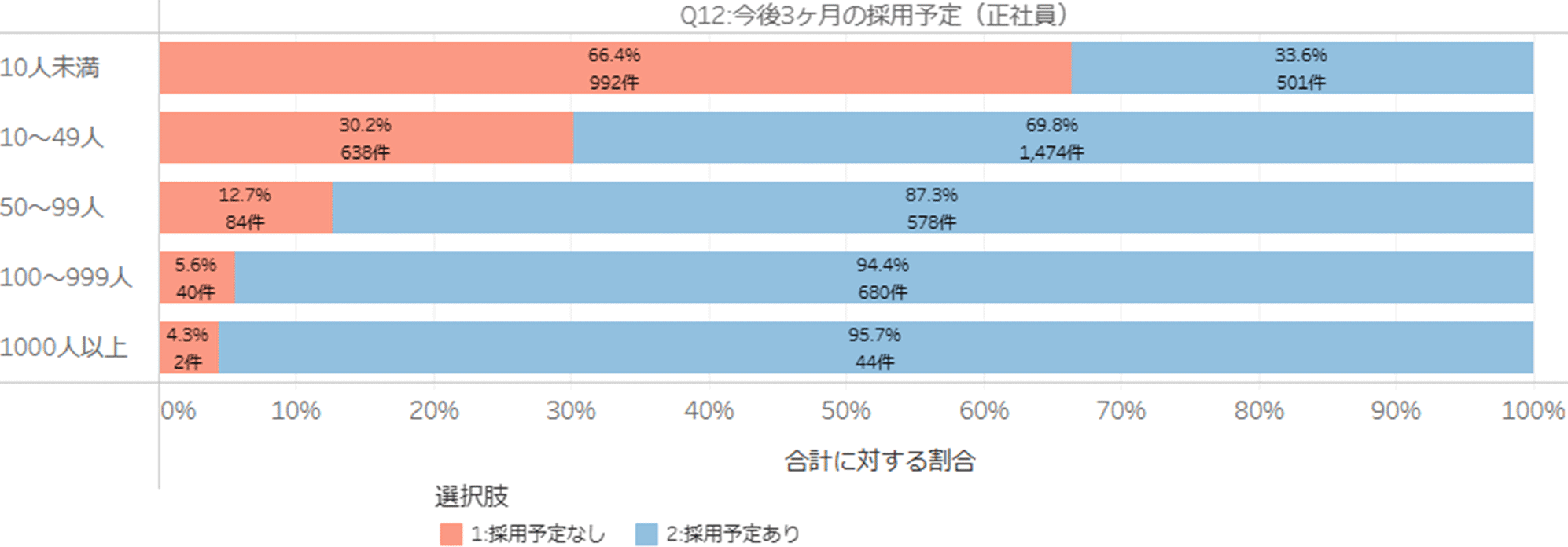

正社員は、非正規社員と比べ人手が不足している割合が高く、企業規模が大きいほど、昨年同期比で人件費が増加している割合が高い傾向が見られます。また、企業規模が小さいほど、今後3ヶ月の採用予定がない企業の割合が高くなり、昨年同期比で経常利益が減少している割合が高いことも示されています。

クロス集計(Q04.05:人件費(昨年同期比)×従業員数)

クロス集計(Q04.02:経営利益(昨年同期比)×従業員数)

考察

人手不足が深刻な中、中小企業は人材を確保するためには賃上げを行わざるを得ませんが、大企業と比べて経常利益の水準が低く、コスト増を吸収する余裕が限られています。人件費を大幅に引き上げる余力のある大企業と比較すると、十分な原資を持たない中小企業は、採用の予定を立てることが困難になっている可能性があります。

東京商工リサーチの調査によれば、2025年度に賃上げを予定する中小企業は85.2%に達しましたが、6%以上の賃上げを見込む企業は9.1%にとどまりました。価格転嫁が進まない中(後述)での賃上げは、中小企業の収益を圧迫する要因となるため、人手不足を解消できない悪循環に陥っています。

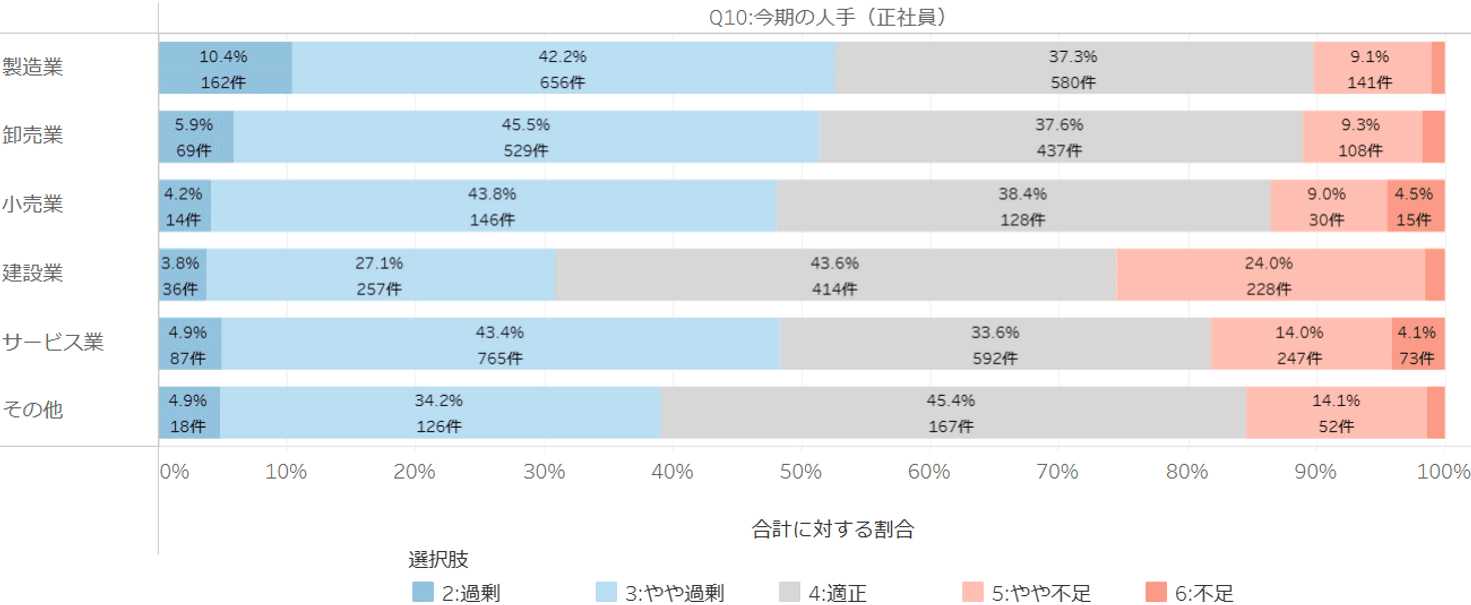

4. 現在の人手(正社員):建設業における労働需給のギャップ拡大

調査結果

建設業では今期の人手(正社員)が不足している割合が他の業種に比べて高く、次いでサービス業・小売業で人手不足の割合が高いことを示しています。

クロス集計(Q10:今期の人手(正社員)×業種)

考察

建設業においては、労働市場の需給ギャップが拡大し、人手不足が深刻化している可能性があります。

東京商工リサーチの調査によると、2024年度の「人手不足」関連倒産は過去最多の309件となり、その中で建設業が大きな割合を占めています。

5. 資金繰りの変化:中小企業の資金繰り悪化

調査結果

企業規模が小さいほど、資金繰りが昨年同期比、前期比、今後3ヶ月の見通しのいずれも「やや苦しい」「苦しい」と回答する企業が多い傾向が見られます。

クロス集計(Q06:資金繰り(昨年同期比)×従業員数)

クロス集計(Q07:資金繰り(前期比)×従業員数)

クロス集計(Q08:資金繰り(今後3ヶ月の見通し)×従業員数)

考察

物価高の影響などにより、中小企業の資金繰りが悪化している可能性があります。東京商工リサーチの調査によれば、2025年2月の全国企業倒産は764件で、昨年同月比7.3%増となりました。特に小規模企業での倒産が増加しており、資金繰りの悪化が背景にあると考えられます。

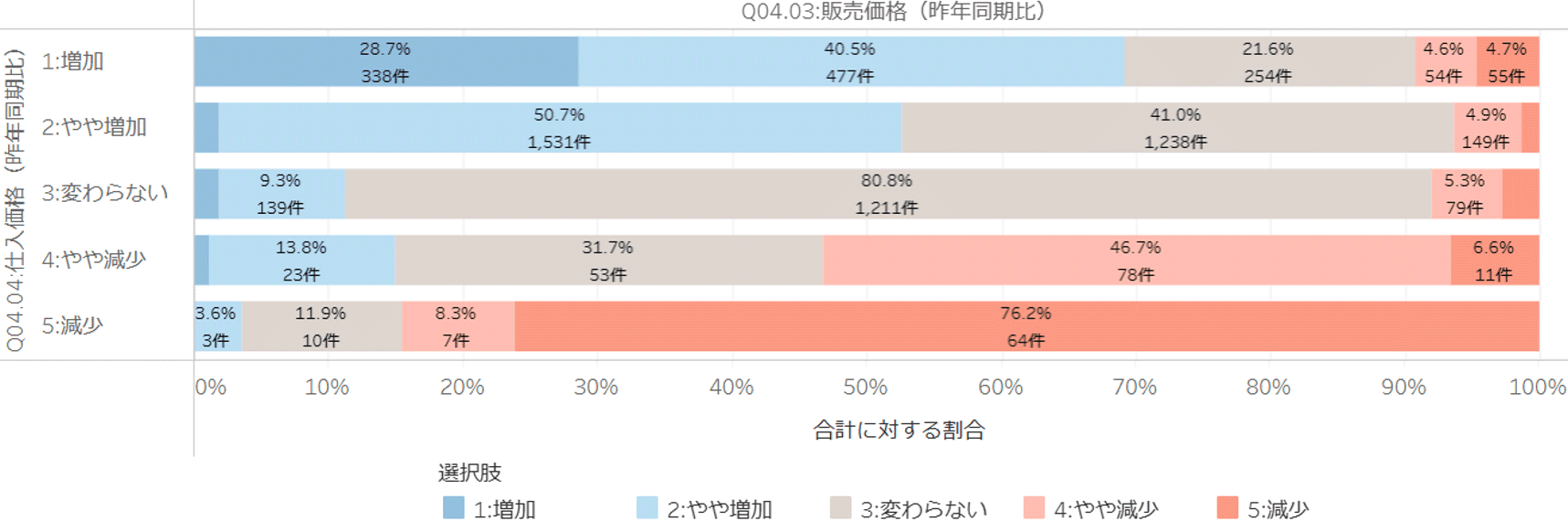

6. 販売・仕入価格の変化:価格転嫁の停滞とインフレ圧力

調査結果

昨年同期比で仕入価格が上昇している企業ほど、販売価格を引き上げている企業が多く、一定程度の価格転嫁が進んでいる傾向が確認されました。ただし、仕入価格が「1. 増加」(上昇)と回答した企業のうち、3割の企業は価格転嫁が十分にできず、1割の企業は販売価格の低下(減少)に直面しています。

設問間クロス集計(Q04.03:販売価格(昨年同期比)×Q04.04:仕入価格(昨年同期比))

考察

仕入れコストが増加している企業の一部では価格転嫁ができず、コスト増を吸収するために利益が圧迫され、厳しい経営を強いられている可能性があります。こうした価格転嫁に関する企業間の差が、企業業績の差に繋がっている可能性があります。

東京商工リサーチの調査によれば、企業の約9割(86.1%)が総コストの上昇を感じているものの、価格転嫁が十分にできている企業は78.8%にとどまっています。このことから、一定の割合の企業は価格転嫁が困難であり、コスト上昇分を自社内で吸収することで収益性が低下している状況がうかがえます。

7. 業況の変化:サービス業の回復と人手不足

調査結果

サービス業は、人手不足と回答した企業の割合が高い産業ですが、昨年同期比で見て業況が改善している割合が6業種で最も高い状況です。

クロス集計(Q01:業況(昨年同期比)×業種)

考察

サービス業は建設業に次いで人手不足の傾向が強いですが、業況が改善している割合も高く、人手不足が成長の制約となる度合いが相対的に高いと考えられます。

東京商工リサーチの調査によれば、2025年2月の産業別倒産件数では、サービス業他が236件で昨年同月比8.2%増となり、5ヶ月連続で昨年同月を上回りました。人手不足がサービス業の成長を阻害している可能性が示唆されています。

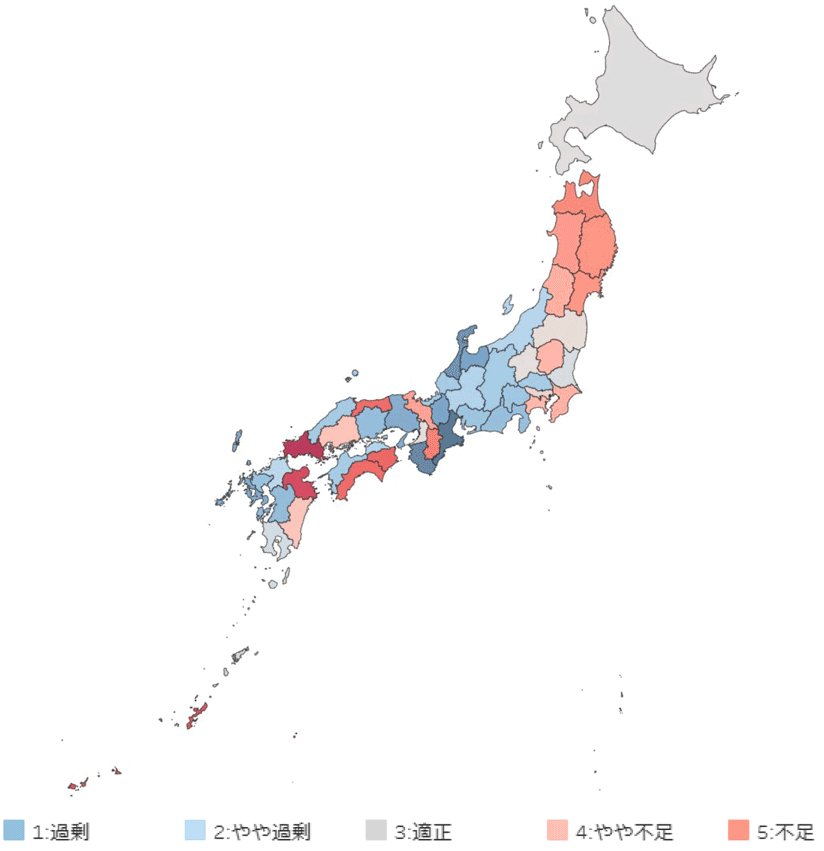

8. 人手不足の地域差(非正規):地方経済の二極化

調査結果

南関東地方、中部地方、大阪湾岸エリア、瀬戸内海沿岸の各県、九州北部などの地域では人手に余裕がある一方で、東北地方、日本海側の中国地方(山口県や鳥取県など)、四国地方南部(徳島県や高知県など)、太平洋側の九州地方(大分県や宮崎県など)では人手不足が深刻化しています。

注)今期の人手(非正規社員):雇用面の動きについて、「過剰」,「やや過剰」,「適正」,「やや不足」,「不足」,「わからない」で回答

考察

都市部と地方で経済の二極化が進み、地方では人手不足や高齢化が深刻化している可能性があります。内閣府の地域課題分析レポートによれば、地方圏では労働力人口の減少が進んでおり、特に若年層の流出が顕著であることが指摘されています。

インバウンド需要や半導体関連投資が地域経済の活性化に寄与している一方で、中小企業は人手不足や資金繰りの悪化、インフレ圧力など複合的な課題に直面しています。特に地方においては、労働力の確保や若年層の流出防止など、経済の持続的成長に向けた対策が急務であると考えられます。さらに、企業が価格転嫁をスムーズに進められるように情報共有基盤やルールの整備を推進するといった政策的支援が有効と考えられます。

本レポートは四半期ごとに調査を実施し、時系列での分析を加えることで、より深い洞察やトレンドの把握が可能となります。皆様のご協力が、我が国の景況をリアルタイムに把握することを可能にし、問題点の明確化や課題解決に向けた議論のきっかけとなり、さらには経済政策や企業戦略に有効なフィードバックを提供するための貴重な基礎資料となります。読者の皆様には、継続的な調査へのご協力をお願い申し上げます。

(文責 : 株式会社東京商工リサーチ 市場調査部 部長 進 拓治)