官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%

~ 2022年「官報」決算公告調査 ~

情報開示が求められる時代だが、株式会社で官報での公告を記載しながら、実際に決算公告しているのは1.8%にすぎない。会社法の規定で、有価証券報告書の提出会社以外のすべての株式会社は「決算公告」が義務付けられている。公告を怠ったり、不正公告をすると罰則もある。商業登記簿で公告方法を官報としている株式会社は、株式会社全体の約8割(推計217万9,325社)に達する。だが、そのうち2022年の官報で決算公告したのは4万214社、1.8%(2021年1.8%)にとどまり、情報開示に消極的な姿勢が変わっていないことが東京商工リサーチ(TSR)の調査でわかった。

合併や資本金額の減少、解散などの公告は、法令で「官報」掲載と定められている。一方、決算や株券提出などの公告は、「官報」「日刊新聞紙」「電子」のいずれかを会社の定款で定めることになっている。

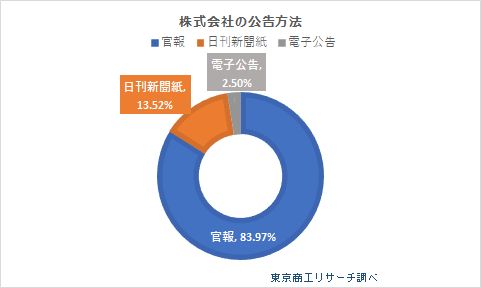

TSRの企業データベースによると、株式会社の公告方法は官報が83.9%と大半を占める。この他、「日刊新聞紙」が13.5%、自社ホームページなどの「電子公告」が2.5%だった。国税庁の「令和3年度分会社標本調査」によると、株式会社は259万5,362社ある。このうち、官報による決算公告が必要な企業数は217万9,325社と推計され、実際に官報で決算公告を確認できた4万214社から算出すると決算公告率はわずか1.8%にすぎない。

決算公告率が低い背景は、罰則規定(100万円以下の過料)の適用がほぼないことが大きい。また、コンプライアンス意識の低さ、官報の公告料負担なども背景にあるとみられる。

ただ、罰則適用に頼ることなく、公告手続きの緩和や掲載料金の見直し、企業の情報開示への意識改革を高める粘り強い啓蒙活動が、今後の決算公告率の上昇には必要だろう。

※ 本調査は、TSRが独自集計した2022年1月から12月に官報で決算公告した株式会社4万214社と、TSRの企業情報や国税庁の「令和3年度分会社標本調査」による株式会社の単体法人数259万5,362社を比較・分析した。有価証券報告書提出会社は会社法で決算公告の義務などの適用がないため、上場企業は除いた。

※ 複数回掲載は重複を避けるため1社でカウントした。また、合併公告や資本金の額の減少公告、通常の決算公告などすべての決算公告を対象にした。

東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースを活用し、株式会社の公告方法を調査した。最も多いのは「官報」で、全体の83.9%と8割を超えた。合併公告や資本金の額の減少公告などは、法令で官報掲載と定められており、決算公告も官報を利用する企業が大半を占める。

日本経済新聞や全国紙、地方紙などの「日刊新聞紙」の公告は13.5%で、地元紙の公告を記載する企業も多い。「電子公告」は商法等の改正で2017年から始まり、官報や日刊新聞紙より一般的に公告コストは少なくて済むが、要旨でなく全文を掲載する必要や5年間の掲載などもあり、2.5%と伸び悩んでいる。

産業別

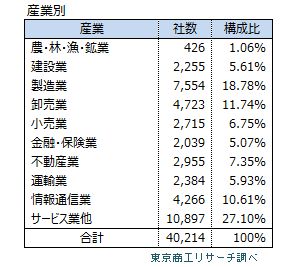

2022年に「官報」に決算公告した未上場の株式会社4万214社の産業を調査した。

産業別の最多は、サービス業他の1万897社(構成比27.1%)だった。次いで、大手企業系列も多い製造業の7,554社(同18.7%)、卸売業4,723社(同11.7%)、情報通信業4,266社(同10.6%)の順。

建設業や不動産業、運輸業など、行政の許認可が必要な業種ほど比率が5%~7%前後と低かった。

資本金別

資本金別では、最多が1千万円以上5千万円未満で1万5,817社(構成比39.3%)だった。次いで、1億円以上の大企業は1万1,830社(同29.4%)と約3割を占め、大企業の公告率の高さが目立った。

一方、100万円未満は753社(同1.8%)にとどまり、小規模ほど公告数の低さが際立った。

業歴別

業歴別(設立判明分)では、最多が10年以上50年未満で2万1,805社(構成比54.2%)と半数を超えた。次いで、50年以上100年未満9,703社(同24.1%)など、比較的業歴の長い企業で情報開示の姿勢が高かった。

一方、5年未満は3,254社(同8.0%)と新設企業やベンチャー企業の公告が低迷している。

売上高別

売上高別(判明分)では、最多は10億円以上50億円未満の31.5%で、次いで100億円以上の18.6%と一定の売上高をあげる企業の決算公告が目立った。

ただ、売上高1億円未満も10.0%、1億円以上5億円未満も17.1%と規模が小さな企業でも開示に積極的な一面もみられた。

銀行別に異なる決算書の提出など、粉飾決算を巡る話が後を絶たない。法律で義務付けられた決算公告に関する罰則には100万円以下の過料となる行政罰のほか、「不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合がある」という規定もあり、決算公告の実施は、粉飾決算や不適切な会計処理の抑止にもつながる。

だが、実際に株式会社の官報での決算公告は1.8%にとどまり、足元では法令順守が浸透していない現実もある。経営の透明性など企業が社会的責任を果たすには、決算公告の規定を見直すことが必要だ。ただ、決算公告に関する罰則強化を避けるためにも、企業は積極的に情報開示に応じる意識改革が必要だろう。